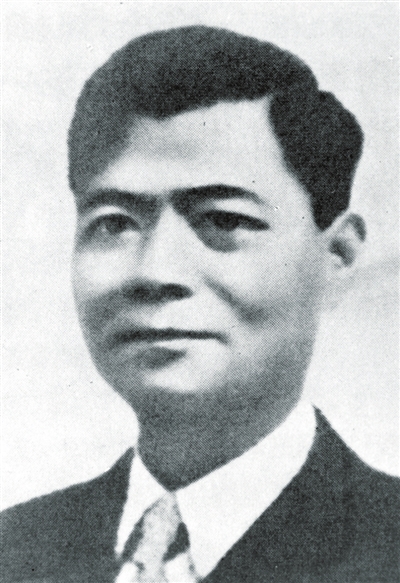

陈潭秋像(资料照片)。

□丁鼎 陈珍玉

食为政首,粮安天下。粮食问题是关乎江山社稷的大事。中央苏区时期,随着红军队伍的不断扩大、国民党对中央苏区发动残酷的军事“围剿”和严密的经济封锁,“红军及政府机关食米不够供给”成了威胁中央苏区根据地生存、影响红军战斗力发挥的头等大事。为了支援第五次反“围剿”,保障前线部队的粮食供给,在1934年1月24日召开的中华苏维埃第二次全国代表大会上,中华苏维埃共和国临时中央政府决定增设中央粮食人民委员部,专门负责筹粮工作。陈潭秋受命担任中央粮食人民委员,即中央苏区第一任粮食部长。作为粮食部长,陈潭秋领导了轰轰烈烈的粮食运动,为保障苏区的粮食安全作出了卓越的贡献。

陈潭秋,1896年出生,湖北黄冈人,中国共产党第一次全国代表大会代表,中国共产党创始人之一。陈潭秋从小在一个富裕的书香门第家庭长大,五哥陈树三参加过辛亥革命,所以他经常给陈潭秋讲述革命主张和爱国志士的斗争经历,使陈潭秋从小就受到民主革命思想的熏陶。青年时期的陈潭秋非常关心时政,苦求救国之道。1916年,陈潭秋考上了国立武昌高等师范学校,经常阅读马克思主义书籍,在那里他找到了救国的先进思想,决心投身革命。他积极参与五四运动,与董必武结成志同道合的挚友,一道创建武汉共产主义小组,发起组织京汉铁路工人大罢工。在起义失败后的白色恐怖中,陈潭秋仍然义无反顾,四处奔波。1933年5月,陈潭秋来到中央苏区,继续为革命事业奔走操劳,发动群众领导了轰轰烈烈的粮食运动。

1934年5月6日,临时中央政府开始秘密着手中央红军战略转移准备工作,此时正值苏区农粮青黄不接的时节。为保障转移途中红军队伍的物资给养,临时中央政府发出再向群众借谷24万担的紧迫号召。面对这一艰巨任务,陈潭秋拟出三条措施:一是集中突击力量到战争最需要地区,要迅速完成,务必保证作战部队的给养;二是已经完成和快要完成的地区,要最大限度地激发群众热情,争取超额完成;三是落后地区必须紧急动员,检查工作中的失误,组织突击力量。实行分类指导后,陈潭秋便经常脚穿草鞋,头戴斗笠,带领苏区干部走遍赣南20余县,进行调查访问和宣传动员。当陈潭秋率领的中央粮食工作队来到福建长汀时,由于群众对陈潭秋的信任,这里很快集中了许多粮食。但是陈潭秋曾在长汀调查,了解到这里的群众生活十分困难,因此他对在场的工作人员说:“筹粮一定要注意从实际情况出发, 要注意筹粮不能影响群众的生活, 不能让群众挨饿。”最终,大家通过讨论一致决定,向群众征购三分之一,借三分之一,退回三分之一,并向群众致谢。这一宣布,让苏区群众深受感动,纷纷奔走相告。最终,在广泛发动群众,苏区军民齐心协力的情况下,不仅向群众借谷24万担的任务顺利完成,而且从1933年下半年到1934年10月,陈潭秋在短短一年时间里筹得粮食120多万担,为红军主力的战略转移提供了生命线上的供给,被党和群众一致称赞为苏区的好粮食部长。

在努力完成征粮的同时,陈潭秋又号召开展节省运动,1934年4月16日,陈潭秋在《红色中华》上发表了《把节省运动开展到群众中去》的社论,要求每人“节省三升米捐助红军”。陈潭秋更是以身作则,带头节衣缩食,粮食部工作人员也在原来节米的基础上,每人每天再节省二两米。从1934年4月21日起开始实行, 并且向各机关发出了节粮“挑战书”, 中央各机关, 财政部、教育部、劳动部、国民经济部及各省区、县热烈响应, 很快掀起了一个节粮热潮。节粮运动极大地鼓舞了苏区城镇工人和农村农民筹粮的积极性, 会昌、瑞金的群众感动地说:“政府人员一天吃两餐, 还节省二两米, 我们一天吃三餐, 更应当节省米粮, 供给前方的红军。”

为了节省粮食, 陈潭秋所在的粮食部每天只做两顿饭, 米饭都是用蒲草编织的小包包着,然后按照定量蒸煮, 蒲包上挂着小布条,写上每个人的名字,按照每人饭量的大小,分成三两、四两、五两不等。在这种情况下,很多饭量大的同志根本就不能吃饱,陈潭秋也不例外。当时他工作繁重, 加上体格魁梧, 他那份饭都不够自己吃, 还经常把饭分给其他同志。在他的影响和带动下,粮食部工作人员积极响应节省运动,陈潭秋率领的这支粮食工作队后来被评为“模范工作队”。