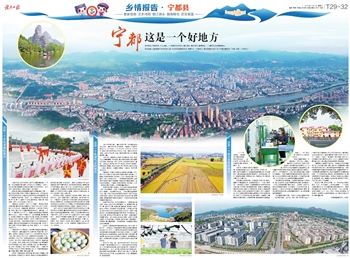

翠微峰

代代流传桥帮灯

客家名菜宁都肉丸

“赣南粮仓”丰收景

梅江河灌区紧张施工

现代农业产业振兴

工业产业转型升级

美丽新村幸福生活

工业园区标准厂房

客家祖地,梦里老家;文乡诗国,一个诗意芬芳的地方;赣江源头,赣水苍茫;赣南粮仓,一个春华秋实的赣南粮仓;

苏区摇篮,这里是原中央苏区核心县,中央苏区前期的政治、军事中心,“宁都起义”散发爱国的光芒,邓小平曾深情地说:“宁都,这是一个好地方。”

这是一个文化深厚的地方

从晋初开始,客家先民进入客家大本营的最前端——宁都。历经两晋南北朝、唐末、宋末的三次大规模迁入,客家人渐次在宁都站稳脚跟、取得优势并最终形成客家民系。作为客家人南迁的首站,宁都也被誉为“客家祖地”。

武夷山脉、雩山山脉是阻隔兵锋的天然屏障;赣江之源——梅江河由北而南,孕育了宁都这片富饶的土地。迁移至此的客家先民很快发现,这里适合各种作物生长和禽畜繁育,是一个理想的安恬家园。至宋代,迁入宁都的客家先民已有赖、廖、郑、蒙、丁、温等六十余姓,直到现在,宁都仍是“纯客住县”,客家人口约占全县人口的98%。

宁都自古“士尚诗文”,称为“文乡诗国”。县域古代教育发端于唐,唐初有私塾,晚唐设立了县学,宋代创办了书院,明代兴办过社学。自唐至清,县有县学、乡有书院、村有私塾、姓有义塾,形成了完整的儒学教育体系。儒学盛,人才出。以“清初散文三大家”之一魏禧为首的隐居在宁都翠微峰的九位士人,被称为“易堂九子”,他们是魏禧、魏际瑞、魏礼、邱维屏、李腾蛟、彭任、曾灿、彭士望、林时益,他们是清初著名的文学家、教育家、思想家。他们以文章气节名天下,显于当时,闻于后世。来自中原的先进的文化与宁都当地的文明融合,萌发生成既保持着中州汉民族性格内蕴、又吸收了南方土著之长的客家精神个性,孕育、造就了一代一代的优秀客家儿女。

宁都的客家文化保留至今,其中最为典型的当属祠堂文化。宁都客家人建祠,肇始于宋,发展于明,繁盛于清。到了清末,全县城乡涌现出几千座大大小小的族祠家庙,居江右之冠。据20世纪80年代统计,宁都县城内共有祠堂171座,当时常住人口仅万余人的县城拥有如此之多的祠堂,的确蔚为壮观。而乡村比之县城也毫不逊色,大的村坊,祠堂动辄几十上百座。其中,田埠乡的东龙村有祠堂74座,黄陂镇的杨依村有祠堂58座,肖田乡有祠堂28座,洛口镇有祠堂61座,对坊乡有祠堂197座,竹笮乡有祠堂28座……法国汉学家劳格文先生多次考察宁都祠堂,他认为,宁都明清祠堂存量之丰富、建造之精美,堪称全国之最。

近年来,宁都县坚持“保护修缮,展示利用,环境整治”相结合的原则,采用原工艺、原材料、原做法对古祠古建等进行保护性修缮,确保“修旧如旧”。同时,还将革命文物、客家祠堂维修保护与镇村联动、古村落保护和特色小镇建设等工作有机融合,整合交通、水利、农业等专项资金,全面规划,整体推进,实施革命文物保护所在村庄的综合改造,并聘请义务文保员实行常态化管理,不断加大对革命旧址、客家文化的保护、传承、利用力度。

民风民俗,既是一地相沿成习的传承,更是一种悠久的历史文化。古云“百里不同风,千里不同俗”,是“地气使之然也”。宁都客家人在漫长的大迁徙过程中,既将古中原地区的风俗习惯带过来,也将滞留途中的民风民俗带过来,使黄河流域和长江流域的文化交织融合,形成带有明显古中原遗风并杂糅了吴越楚风气的民俗,创造出一种新的文化形态。

客家人的艺术才能在宁都的节日和节日的民俗文化事项中有充分的展现,譬如越来越受到社会关注的宁都傩戏,是四千年前古傩在赣南的唯一遗存;又如自清中期形成的宁都采茶戏,已历260余年,成为全国三百多个地方戏曲剧种之一;再如兴于明清的宁都鼓子曲,列入全国二百多个独立曲种之一。迎神赛会的洗马拆牌、割鸡担灯、竹篙火龙、桥帮灯、扛灯、茶篮灯、妆古史,赖村木偶皆列入省、市级非物质文化遗产名录。2010年,宁都荣获“中国客家民俗文化之乡”的称号。

这是一个风清气正的地方

“逆水行舟用力撑,一篙松劲退千寻。”作风建设恰如逆水行舟,一篙不可放缓,放缓则退。宁都县广大党员干部始终以“实”字当头、“干”字为先,力求实干、务求实效、追求实绩,持续改进工作作风,以第一等的工作作风创造一流的工作业绩,为奋力谱写中国式现代化宁都篇章贡献力量。

今年以来,宁都县扎实开展“作风建设年”活动,持续纠治“怕慢假庸散”作风顽疾,建立领导干部联系服务基层长效机制,创新实施“十联”工作法,发动党员干部深入基层一线联企业、联项目、联乡村、联社区、联学校、联医院、联敬老院、联基地、联社会组织、联代表委员,推动工作在一线落实、情况在一线掌握、问题在一线解决。好作风带来好成效。

宁都县进一步建立双向联络沟通机制,做到重心下沉、服务下沉、资源下沉,强化党员干部服务意识,贴近群众,了解群众所思所想所盼;服务群众,办好一批民生实事,切实推动“十联”工作落实见效。一项项制度政策的激励,全县党员干部服务意识不断增强,干事创业热情愈发高涨。他们主动走进群众,了解群众所思所想所盼;服务群众,办好一批民生实事;发动群众,汇聚高质量发展合力。

笔者走进宁都工业园区,只见江西永电新能源有限公司一片忙碌景象。这是一家集锂离子电池设计、研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司运营总监胡锦军介绍:“整个项目不到半年时间就实现投产,离不开当地对接干部的‘保姆式’服务和有关部门在手续办理、要素保障、进度督导等方面的专班服务。”干部作风的转变推动营商环境的优化。

纪律严则风气正,风气正则事业兴。宁都县通过端正用人导向,突出工作实绩和基层一线,谁愿意干事、谁干了事、谁干成了事,就提拔谁、重用谁、使用谁,引导干部往乡村振兴、项目推进、民生建设等一线聚集,敢于担当、用实干出实效成为全县干部的工作状态。同时,宁都县将深入检视查摆和督促整改提升贯穿“作风建设年”活动全过程,做到在对照检查中找准“病因”、在督促整改中清理“病灶”、在分类施治中拔除“病根”,坚持“边开展边整改、边总结边固化”的思路,推动构建“以制度管权、按制度办事、靠制度管人”的体制机制,不断营造干事创业的浓厚氛围。

近年来,宁都县坚持严管和厚爱结合,倾力打造“干部之家”。先后出台《宁都县推进干事创业容错纠错机制的实施办法(试行)》《宁都县纪检监察机关澄清失实检举控告和查处诬告陷害行为的实施办法细则》,大力倡树激励担当作为的鲜明导向,坚持尽职免责、失职追责、精准问责,坚决防止和纠正问责泛化简单化;有问题要坚决查处,没问题也要及时澄清,切实保护好党员干部的干事积极性。

劲风过处,气象一新。在好作风的引领下,机关工作效能高了,解决问题的点子多了,干部们在转作风中树新风,以作风建设的新进展、新成效取信于民,不断激发宁都发展新活力。如今,在宁都,越来越多的干部感受到,能够有更多的时间和精力,更加务实地为群众办实事;越来越多的企业工作者、创业者感受到,交往办事清清爽爽,规范而有度。

这是一个活力无限的地方

一个个项目落地,一座座蔬菜大棚拔地而起,一张张笑脸灿烂……金秋时节,行走宁都,振兴发展的热潮扑面而来,一浪高过一浪。

近年来,宁都县不断优化营商环境,加快推进新型工业化,着力抓项目、扩投资、促增长,提升发展硬实力;加快推进新型城镇化和乡村全面振兴,建设宜居宜业宜游的美丽城乡;积极回应群众关切,加强民生保障,多谋民生之利、多解民生之忧,真正把好事办好、实事办实。

项目建设实现新突破。该县坚持“项目为王”理念,着眼于打基础管长远,加速推进落实了一大批交通项目。兴泉铁路竣工通车,交通强国建设试点县项目加快实施,瑞兴于快速交通走廊建成通车;县道821固厚至田埠段完成改造,省道448宁都城区段、县道381阳都至蒙坊段、县道386招江至湛田段开工建设;凌云大道南北延、永宁大道西延等城市道路全面贯通,宁河大桥建成通车;打通了十几条城区断头路,昌宁高速、广吉高速、兴赣高速北延建成通车,6条高速穿境,国省道通车总里程全市第一,“一环八射九联”县域干线公路网初步形成。

民生工程稳步推进。宁都坚持以人民为中心,把群众期盼转化为实际行动,加快补齐民生短板,完成高标准农田建设41.81万亩,农村饮水安全巩固提升工程全面完工;梅江灌区项目稳步推进,团结水库除险加固主体工程完工,完成20个农饮提档升级、23座小型水库除险加固、2座堤防工程建设。实施了固厚河武里至明坑段等3座防洪工程、石上洋溪口堤涝区治理工程;新建35千伏输变电工程3座、10千伏线路22条,全县供电可靠性全面提升。

城市建设绽放新颜值。该县同步推进省级文明城市、省级卫生城市、全省双拥模范城市创建,加快推进以人为核心的新型城镇化建设,梅江“一江两岸”、州城文化街区修规等稳步推进。扎实推进7个农贸市场改造,全面启动12个老旧小区改造工作,随着城市路网、管网、停车场等项目落地实施,全县城镇面貌焕然一新,百姓幸福指数显著提升。

优化营商环境成效显。该县大力实施工程建设项目“一站式集成审批”“全产业一链办”等9项改革,出台31个相关方案,构建起县乡村三级政务服务体系,建成园区企业综合服务中心;推进“赣服通”宁都分厅迭代升级,扩大“一网通办”“无证办”“跨省通办”服务范围,实现100%依申请政务服务事项网上可办、90%以上高频政务服务事项掌上可办,更多惠企政策免申即享、即申即享。

“赣南粮仓”品牌有了新效应。该县坚定不移发展蔬菜产业,立足巩固、提质、增效,稳步扩大种植规模,完善市场和技术服务体系,提升蔬菜品质和种植效益。发挥宁都黄鸡国家地理标志证明商标优势,注重原种保护,扩大养殖规模,推进精深加工,推动宁都黄鸡产业健康快速发展。大力发展优质稻、黄金茶、有机莲等特色产业,建设粤港澳农产品供应基地。扶持壮大新型农业经营主体,推进种养、加工、销售全产业链发展,培育百亿级现代农业“接二连三”产业集群。

民生无小事,枝叶总关情。这一件件民生实事的落实,化作一份份温暖人心的民生清单;一个个民生工程的建成竣工,夯实着幸福宁都的建设步伐。增进民生福祉没有“完成时”只有“进行时”。如今,在宁都,全县干部群众上下一条心,拧成一股绳,目标同向,行动同步,全面振兴发展快速推进,全力推动宁都经济社会高质量发展。

(宁都县融媒体中心 文/图)