□陈相飞

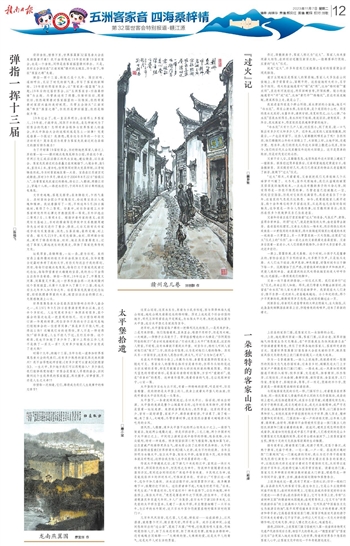

癸卯金秋,橙香万里,世界客属第32届恳亲大会在龙南隆重开幕!我不由得想起19年前的第19届世客会,也是一个金秋,同样是在客家摇篮赣州举办。只是,其时主会场设在“江南宋城”赣州的主城区,而今南下,移驻“围屋之都”龙南。

弹指一挥十三届,转眼已是十九年。隔空回响、遥相呼应,见证了时代的新气象,书写了客家的新辉煌。19年前的那届世客会,以“客家亲·摇篮情”为主题;19年后的这届世客会,以“五洲客家音·四海桑梓情”为主题。尽管表述有了调整,但情怀依旧、愿景依旧,依然凝聚着对客家摇篮的一往情深,依然寄寓着对家国兴盛的美好祝愿。尽管主会场从“江南宋城”移至“围屋之都”,但依然是梦回摇篮,依然是畅叙乡情。

19年过去了,我一直没弄明白,全球那么多客家人,19年前,才疏学浅、阅历不丰的我,是怎样被列为了世客会的代表?怎样有幸全程参与世界客家人的盛会,并从中体验大会的流程到底是怎么一回事?究竟是谁第一个提议?我猜想,莫非这与当年的一个征文活动有关?莫非是因为我曾为客家先民南迁纪念鼎铭文的撰写聊尽微力?

为了开好第19届世客会,当时特地把客家人南迁上岸的第一站——赣州城北龟角尾辟为公园,并在这个章、贡两江交汇成滔滔赣江的风水宝地,建坛铸鼎,以壮盛会。客家先民南迁纪念鼎矗立在宋城墙下、八境台旁,高5米,直径4.1米,重8吨,仿照西周时期大克鼎形制,以青铜铸造而成,为当时客家地区第一大鼎。宝鼎在江苏南京完成铸造,历时3个多月,铸成后于2004年8月22日“船载以入”,沿着客家先民南迁的路线,跨长江、入鄱湖,溯赣江而上,穿越十八滩,一路逆水前行,于同年8月30日顺利抵达龟角尾。

文字有魂魄,落笔见筋骨;鼎身铸铭文,乍然气象生。其时面向全国公开征集铭文,给这尊宝鼎注入魂魄和精神。我试着撰写了一则,不料这年5月28日揭晓时,竟得了个二等奖。印象中,时任华南理工大学客家研究所所长谭元亨教授获得一等奖,另外评选出二等奖2名、三等奖4名。根据评委专家的意见,在获奖征文基础上,当时的赣南师范学院中文系教授周建华先生对铭文进行了整合、修改,之后又经有关专家逐字逐句反复推敲、润色,五易其稿,最终定稿、刻上宝鼎。铭文凡219字,采用志铭体,由纪、颂两部分组成,阐明了铸鼎的缘由、时间、地点及其重要意义,记述了客家人源远流长的发展史,颂扬了客家优秀传统文化。

坛载厚重,鼎铸辉煌,一坛一鼎,蔚为壮观。虽然宝鼎上最终镌刻的铭文并非由我独立完成,但毕竟整合定篇时参考了我的文字,有些文句还出于我的原创,因而,每每行经城北龟角尾,每每伫立于客家先民南迁纪念坛,每每仰望着宏大雄健的宝鼎,我的内心不由得生出些许自豪感。弹指一挥间,19年过去了,开幕复又闭幕、闭幕复又开幕,这一世界性盛会再一次来到赣州这个客家摇篮,从第十九届步入了第三十二届,我也从而立之年步入知天命之年。站在客家先民南迁纪念坛前,轻轻抚摸着厚重的大鼎,眺望滔滔北去的赣江水,无限感慨涌上心头。

世界客属恳亲大会是最具国际影响力的华人盛会之一,从1971年9月28日在香港首度举办以来,业已半个多世纪。人生究竟有多长?参照系有很多,某个盛会的届次也是一把直观的标尺。近日前往邮局续订新一年度的邮票,两位芳华不再的女子正在叹息她们刚刚幸会的一位前男同事:“真是岁月不饶人啊,老得这么快!还嫌我们女的老得快,男人不是一样老得快?”韶华易逝,人生不经几下过,且行且珍惜。这个邮局,我也不知跑了多少年了,窗口上那些工作人员不是换了一茬又一茬?又有多少姑娘从美少女变成了老大妈?

时隔十九年,跨越十三届,当年与我一道参加世界客属恳亲大会的代表们,还有多少熟悉的面孔再次来到赣州?我不由得想起两首歌:《有多少爱可以重来》《把根留住》。一生之中,多少地方我们可以再度踏入?多少脸孔我们能够再度相逢?世客会是客家人寻根的盛会,回到赣州这个生我养我的客家摇篮,再次握手,旧梦重圆,不亦是人生之大幸?!

珍惜每一次相逢,它们,都将成为我们人生故事中的难忘章节!