□唐小斌

这里山迢迢,这里水长长,东南与小武当相连,西与莽莽林海九连山相连,地处山城龙南最边远的杨村镇。历史上此处是个社会动荡的地方,明代王阳明曾在此平定叛乱,为永保太平之意,他把此地设置为太平堡,此后太平堡之名就流传至今。

老早时,太平堡每家每户都有一把锋利无比的板刀,一是用来护身,二是用来狩猎。他们性格豪爽,直来直去,喝酒不用杯子,而是用大碗,一大碗酒,一仰脖子立马就干了。常常挂在嘴边的口头禅是:“你阿莫怕阿爸的板刀?”老古时龙南城有话:“冇功夫莫上太平!”意思就是,这里的人野蛮,不好惹,没有本事就不要到太平堡。时至今日,杨村人听到人家对他们说“板刀”二字,依然会有愠意,认为是对他们人格的侮辱。其实从另一方面而言,这里的人恩怨分明,讲义气,可以“士为知己者死”。

走在太平圩镇的小街上,头戴冬头帕、身着客家服饰的客家女人随处可见。客家女人的服饰总体而言是素朴的,但那冬头帕的花边与拦衣裙的系带,却是用极醒目的七彩丝线织就的精美图案。那些天蓝色的布襟对褂衫,是客家母亲特有的服饰,方言叫“爱姥衫”,就是“母亲衫”的意思。这种素朴服饰,透着母亲的气息,总让我眼神安宁,心安一隅。

太平堡的方言也与众不同,有着一种特殊的腔调,听是好听,但实在难懂。我的奶奶是太平堡上的人,我身上流着太平堡人的血液,但我听着这太平话依然是一头雾水。

太平堡下,一条清流缓缓流过,名曰太平江。俗话说,好水出好酒。太平堡的美酒是整个山城最有名的,过年时往来车辆中,好多都是装着一坛坛美酒。美酒或金黄或朱红,浓烈香溢。这里的男女老少,皆有一副好酒量,家家户户,都存放着好酒,干活累了、渴了喝一碗,来了客人,大碗喝,尽管世事时移,这里依然沿袭着大碗喝酒大块吃肉的古风。

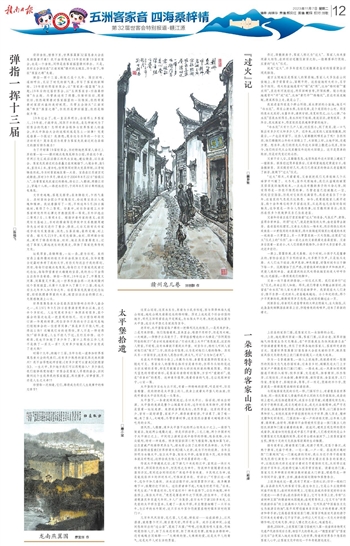

酒风烈,人微醺,漫步太平堡不远的两山相夹水口之上,一廊桥飞架南北,架起两山通衢之道。桥是四拱凉亭,二孔三墩,两个半圆并列于太平清江之上。中间迎上游突出成半船形的桥墩,线条流畅,分水尖锐利,特有一种美感。桥身侧面拱顶三耙飞檐装饰,翘角如翼飞动,让庄重威严的廊桥更具生气,绿水青山因了这桥而更具神韵。太平桥因其独特造型被《世界桥梁大观》载入史册,成为不朽的经典。当年王阳明为永镇太平,设立太平堡,架设太平桥,造福百姓乡民,或许他根本就没有想过,这桥会成为他人生中浓墨重彩的一笔。

传说太平桥建成之后,在下游几十米处的江中,显现出一块巨大的奇石,形同卧伏的水牛,村民视之为神牛。传说神牛能随着洪水涨落而浮沉,夜间还会到邻近的广东连平寻食禾麦。乡民视之为神,说是能庇佑四乡的四时禾刈,可保田里丰收。有诗云:“可惜江边一瘦牛,迄今不知几春秋。洪水滔滔推不动,细雨霏霏作汗流。纵多嫩草难下口,铁鞭任打不回头。过往君者牵不起,天地为栏夜不收。”后来,有先生说:“牛要在栏内,怎可在栏外?神牛在桥下,必往外地爬,神牛在桥上,保佑太平旺。”意思是要在神牛之下筑桥,拦住神牛。于是在清朝嘉庆年至道光年间,乡人广为集资,在石水牛下游100多米处,以先前的太平桥为蓝本,又建了一座太平桥,并且精凿细雕了一只石水牛,与江中的水牛配对,这只石水牛至今仍放置在杨村镇车田村的围门口。

几百年风风雨雨,花已落,人已逝,桥依旧……站在廊桥上,江风凛凛,放眼整个河川,极目楚天舒,两岸青山翠。或许正凝神间,山道间悠转而出的“过山溜”,震起了耳膜:“啊喂,打铁莫怕哩火星烧,恋妹哟莫怕斩人刀,斩了头来还有颈,斩了颈来还有腰,就嗨全身都斩碎,还有魂魄力同妹聊……”火辣辣的情,火辣辣的爱,这是太平人的豪气,这是太平人对生活的勇猛。