□刘灯明

在赣州城的西北郊有一座江南地区最大的石窟寺,全国重点文物保护单位——通天岩石窟。从唐代末年开始,这里便开创为石窟寺,至北宋时期,石窟寺的开凿达到了鼎盛时期,式微于南宋。至今,在通天岩那丹崖万仞的绝壁之上,仍保留有唐宋时期的摩崖造像358尊,北宋至20世纪10年代的摩崖题刻128品,堪称我国石造像和摩崖题刻的艺术宝库。在通天岩的摩崖石刻中,以宋代的胡渠、李大正,明代的王阳明、唐邦佐等人的题刻为上乘之作,具有较高的艺术价值和史料价值。其中篇幅最大的题刻,便是南宋李大正的《将命冶铸》铸钱题刻。

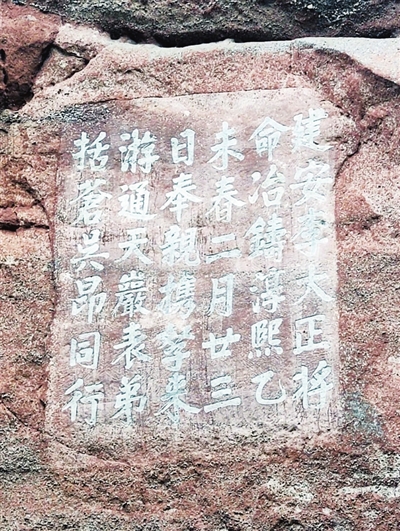

赣州通天岩李大正《将命冶铸》铸钱题刻位于忘归岩正面的“卧治石”的上方,是通天岩丹崖绝壁发育最完好的地方。题刻高3.5米、宽2.3米,镌刻于数十米高的摩崖绝壁之上,其气势恢宏,如日月行空。这品题刻全文共36个字:

建安李大正将

命冶铸淳熙乙

未春二月廿三

日奉亲携孥来

游通天岩表弟

括苍吴昂同行

李大正还在通天岩留下了另一品高3米、宽 1.3 米的直书“通天岩”三个大字正书题刻。

李大正,字正之,福建建安(今福建建瓯)人,曾任江淮、福建、广东路提点铸钱公事。南宋乾道八年(1172年)任赣州提点坑冶铸钱公事,负责管理赣州钱币铸造工作。淳熙二年(1175年),赣州铸钱司并归饶州铸钱司,李大正成为赣州提点坑冶铸钱司的最后一位长官,之后于淳熙年间继续留在赣南知南安军事。李大正擅长理财治赋,当时南安军税收征收非常困难,地方豪猾大户不断梗治,李大正便理赋税,计利害,务穷其源,一郡肃然。李大正在赣州期间,与时任江西提点刑狱的著名词人辛弃疾交往颇深,是非常要好的朋友。淳熙十六年(1189年),李大正去世后,辛弃疾作诗《卜算子》悼念李大正。

而李大正在通天岩留下的《将命冶铸》铸钱题刻,则印证了宋代赣州设置铸钱司的史实。

宋代的赣南,有虔州、南安军两个行政区,是闽粤湘赣四省交接的重要地区,也是周边地区的政治、经济和文化中心,素来是大庾岭南北交通的要冲,地理位置十分重要,“扼闽粤要冲”,“屹然为三湘、八闽、五岭之奥区”。

唐代,赣南的矿冶业得到普遍发展,《新唐书·地理志》有记载,虔州南康有锡,于都有金,大余有铅、锡,安远有铁、锡。到宋代,赣南采矿和冶铸生产鼎盛,金、银、铜、铁、锡均大量开采。其后,矿冶有增有减,至治平年间,《宋史·食货志》记载全国坑冶总共271处,赣南(虔州、南安军)有银冶、铜冶、铁冶、锡冶多处。据调查,今于都县银坑有宋代银矿遗址,炼渣堆积占地面积达3600平方米、厚10米,古代采矿坑道6处。矿冶又以铜矿开采和铜钱铸造最为主要。铸铜钱、铁钱所需的金属矿物,在赣南有多处,采冶矿场原料充足,又便于就地生产。而层峦叠嶂、气势磅礴的自然地理环境,到处是大山长谷,既为冶铸提供了充足的木炭等燃料,又提供了便于冶炼鼓铸的场所。所以,宋代赣南的矿冶、铸钱业非常兴旺。

江西铜矿开采以饶州、信州为主,其次是虔州(今赣州)、南安军(今大余)。铜的用途主要是铸钱,为了铸钱才严格控制铜的开采,于是铜矿由铸钱司管辖。铜钱是宋朝财政支柱,采矿铸钱的最高领导机构是提点诸路坑冶铸钱司,职责是“掌收山泽之所产及铸泉货,以给邦国之用。岁有定数,视其登耗而赏罚之”。提点司长官称“提点”,有时加“都大”二字。开始设置于饶州,主管地域为东南九路。宋神宗时期,坑冶铸钱事业空前发展,韶、惠二州的钱监生产量正当极盛时期,坑冶司一员长官极难遍巡九路,于是在北宋元丰二年(1079年)增设虔州铸钱司,增置一员提点。北宋元祐元年(1086年)二月,铸钱监减少,提点长官减为一员,虔州司并入饶州司。北宋政和六年(1116年)三月,铸钱司又分饶、虔二司,不久又合并,虔州司并入饶州司。其间,增减合并拆分数次。直到南宋乾道八年(1172年),饶州、赣州各复置提点官管辖,李大正任赣州提点坑冶铸钱司长官。“以王辑、李大正并为坑冶铸钱,于饶、赣州置司,江东、淮南、两浙、潼川利州路分隶饶州司,江西、湖广、福建分隶赣州司。至淳熙二年(1175年),并赣州司归饶州。”由此可见,赣州是宋代江西仅次于饶州的另一个重要铸钱基地。

虔州铸钱院,在今赣州,建于北宋大观二年(1108年)。其旧址位于章贡区水西镇水西村一带,村旁保存有大量冶炼矿渣堆积,这里紧邻章江,临近城区,交通便利,是理想的铸造场所。据史料推测,虔州铸钱院是在扩大铸钱的形势下,为保证及时完成铸钱任务,采取大量招募民间工匠为官匠,并为了保证铸钱安全而将工匠家人一起设营居住统管起来的铸钱院形式。南宋绍兴二十三年(1153年)以后,因虔州改名赣州,虔州提点坑冶铸钱司、铸钱院也改名为赣州提点坑冶铸钱司、铸钱院。绍兴二十七年(1157年),恢复饶州、赣州、韶州铸钱监,后屡有兴废。后因铜矿衰败,铜供应量减少,铸钱量下降,导致赣州铸钱司于淳熙二年(1175年)撤销,并归饶州铸钱司,赣州铸钱院在维系87年后,于南宋庆元元年(1195年)撤销。

宋代的赣南,还有另一个铸钱机构,叫南安军铸钱监,仅见于《宋史·食货志》的记载:天禧时“时铜钱有四监:饶州曰永平,池州曰永丰,江州曰广宁,建州曰丰国。京师、升、鄂、杭州、南安军旧皆有监,后废之”。

宋代的赣南除虔州铸钱院和南安军铸钱监外,民间私铸钱币现象也同全国其他地区一样非常严重,民间铸造铜器之风盛行,民间经常有人冒禁私铸铜钱,与官钱同等流通,以至江西州县,多用私钱,“虔于江南地最旷……椎埋、盗夺、鼓铸之奸,视天下为多”。是以赣、吉等州,比屋私铸的现象非常普遍。朝廷对私铸钱币的打击非常严厉,因而反抗镇压的起义此起彼伏,到北宋后期,转而采取招募民间能工巧匠设立铸钱院铸造钱币,既缓解了社会矛盾,又便于完成紧迫的铸钱任务,但民间私铸钱币现象仍然非常严重。

赣州通天岩李大正《将命冶铸》铸钱题刻,记载了他于南宋淳熙二年(1175年)春二月二十三日同家人一起来游通天岩的史实。“将命”是奉命的意思,李大正说自己是奉朝廷之命,来赣州负责提点坑冶铸钱之事。题刻镌刻于数十米高的摩崖石壁上,笔势遒劲,构架端正,用笔饱满,气势恢宏,为国内目前发现最早记载铸钱事宜的摩崖题刻,也是篇幅最大的有关铸钱的摩崖题刻,印证了史书关于宋代在赣州设置铸钱司、铸钱院的史实,像一部活的史书记述赣州的铸钱历史和铸钱业的兴衰嬗变。这品通天岩篇幅最大的摩崖题刻,是宋代赣州社会安定、经济繁荣的体现,是铜钱铸造业在赣州占有重要地位的反映,是赣州提点坑冶铸钱司向外界彰显权利、向大量民间私铸、盗铸活动进行警示的一种形式,也是宋代赣州铸钱手工业发达的见证物。时至今日,它仍然是通天岩最有观赏价值的摩崖题刻之一,是一份十分珍贵的历史文化遗产。细细品味这品摩崖题刻,既能得到艺术的熏陶,又能得到读史的功效,加深对赣南历史文化的了解。

(来源:赣州市博物馆)