□邓左民/文 陈桂南/图

有幸看到陈桂南老师的系列画作,面对他的笔墨,往事纷至沓来,让人回到过去。

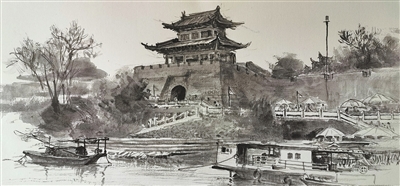

宋城赣州是一个自带诗意的城市。二水环流,津梁卧波,从东河浮桥过建春门,西河浮桥过西津门,从黄金过来的经南河浮桥,大南门、小南门,城堞迤逦,楼台孤峙,郁孤台、八境台、灶儿巷、梁屋巷、大小坛前、景凤山、攀高铺、嵯峨寺、白马庙、东门井、丹桂井、三潮井、清水塘……市井烟树,寻常人家,桐花院落,青砖粉墙,旧时月色曾照。

夏日黄昏,鹅卵石的路面早已用井水泼凉,老头坐在门边,小方凳上几碟咸菜,有一张竹椅闲着,还有一只碗,盛满稀饭,等老伴从河里洗衣归来。天黑了,路灯下有孩子做作业,暗处摆了一些竹床凉椅,有人摇着蒲扇走进三山五岭八景台的梦乡。载着恋人的单车,不问今夕何夕地撞入下一个季节。秋天是美食的季节。八月十五,九月重阳,有炸薯包的香味,有擂擂茶的声音,还有人穿着拖板子(木屐)敲击路面的声响。拖板子叩击鹅卵石的声响带有赣州话余韵,回响在小巷清冷的夜里。

想起了许多的树。柚子的童年叫橙子包,放学时孩子们用橙子包练习传球,那是赣州“马拉多纳”们的童年。冬日麦里琴(拐枣)繁华落尽,枝枝丫丫伸向高远晴空,展示出老树和古城清晰的肌理,让人回到那些浓荫匝地的夏日。

榕树是不老的,所有的榕树都是古老的。而那些房子呢?那些有风火墙的青砖人家,那些砖木结构,那些用竹篱糊上三合土再抹上灰浆的墙,那些用木板搭成的墙呢?那些大冬天里洗刷得透出年轮的门板呢?冬阳下那些香肠腊肉板鸭在墙上的投影呢?那些跨过小巷迎风招展的万国旗般的衣裳呢?

柴火灶变成了蜂窝煤灶,煤灶变成了燃气灶;蒲扇变成了风扇,风扇变成了空调;单车变成了摩托车,变成了汽车。有些老房子,还暂时坚硬地存在。而更多房子,慢慢长高了,路宽了,人多了,踢球的少年老了,婴儿漾开最纯净的笑靥……

一本宋版书,一页一页被时间之雨打湿,淋透。

很遥远吗?20年前,50年前,100年前,1000年前……人去巷空,旧时烟火,纸上归来。陈桂南生活于这个文化圈,他读懂了这里的岁月,他把对生活的理解,对时间的温情,溶于水墨。他的画风注重渲染氛围,细节刻画,墨韵中有诗意,宽厚中有智慧,还原中有思考。前人在表现楼宇宫阙的严谨工丽、端庄雍容上,创造了独有魅力的界画技法,但面对民居建筑,表现手法似乎乏善可陈。陈桂南这组水墨画,融入了某些西画的特点,讲究透视构图和光影效果,在突出墙瓦块面形态上,也不乏线条的锤炼,更契合当代人的审美情趣,表达了对当下中国水墨,特别是对城市山水画的一种带有工具性的探索。

彩云易散、琉璃易碎,天地万物都在成住坏空的生死流转中。建设、整修、更新、改造,这是城市生生不息的主题。陈桂南描画的《宋城印迹》,空气中弥漫着一种苍茫的理性,使人感受到伴随细碎生活的倦怠、散淡。但仍有光,很强的光,穿过阴翳,穿过树隙,穿过宋词般精致的窗棂,照亮人的生活,点亮老百姓故事的正面主题,稀释我们对时间永恒的无奈。