□兰洁

在不少人眼里,油山这个地名稀奇古怪。刚听到油山这个地名时,都以为这座山有很多很多的油。“犹山地脉东,花木四时春。古石榴仙迹,清泉浴佛身。禅心闲老纳,怀抱散幽人。绝顶凭高眺,烟霞近紫宸。”据载,这是明嘉靖年间信丰籍进士张纯写的一首诗,诗中的“犹山”即为“油山”。

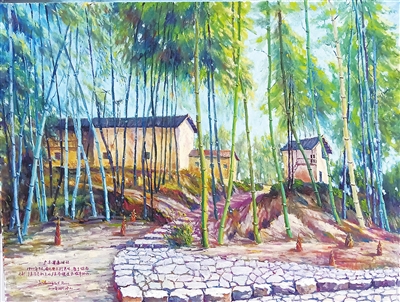

一个艳阳高照的秋日,我到信丰坑口村去感受油山与众不同的精彩与别致。这里连绵起伏的群山,像温柔、慈祥的母亲,轻轻把坑口村搂在怀中。山峦最先迎接了秋,浓浓淡淡的金黄替代了深深浅浅的绿,这儿一抹,那儿一丛,犹如艺术大师在巨幅山水画上随心点缀。与群山交相呼应的,是清凌凌的小溪和万顷碧波的走马垄水库湖面,是层层叠叠金黄色的稻田和漫山遍野的橙。秋风荡,橙叶舞,这是一个动起来的秋天。

其实,油山不是一座普通的山岭,而是一个充满红色印记的传奇之地。坑口村的秋天是热闹的,红色随处可见:红色的石刻村标,红色的宣传标语,红色的灯笼,红色的知名或者不知名的花草……这里是八十多年前南方红军三年游击战争的核心区域。值得一提的是,南方八省游击队在“卢沟桥事变”之后改编为新四军奔赴抗日前线。

1935年11月2日,项英、陈毅在坑口村召开了中共赣粤边特委、信康赣县委和南雄县委联席会议,研究决定在油山领导、指挥游击战争。陈毅在这里写下了至今仍被争相吟诵的《赣南游击词》《油山埋伏》等光辉诗篇。

俯瞰赣南游击词纪念园,攀山公路仿佛一条彩带飘落山间,独具特色的村庄星罗棋布。在新四军广场、赣粤边三年游击战争纪念碑、赣南游击词纪念园文化墙、交通总站、哨所、游击秘道、旅游公路、广东省委旧址等地,都能看到八十多年前,项英、陈毅带领游击队在群山连绵、地势险要、森林茂密的赣粤边山中行走,与敌人英勇战斗的身影。这些沧桑的革命旧址,见证了革命先辈浴血奋战的丰功伟绩,有历史的厚重,有英雄的足迹,更有伟大的怀念。

历史总是充满了太多的神奇和不可思议。世代生活在这里的人们,曾经,用寂寞的方式与寂寞的大山对话,与贫瘠的土地对话,与清冷的河流对话。勤劳、朴实、善良的山里人,寻遍路千条,却仍旧困在贫穷里,困在山与山的包围中。而现在,这片红色的土地,越来越充满希望,其中的转变,只有生活在这里的人们才能读懂最深邃的意义。

历史也不会忘记,这里曾经淌过红的血,流过红的泪,散落的村庄无不被红色浸润着、滋养着。红色,是这片土地的底色;红色,是生活在这片土地上的人们的筋骨和力量源泉。时至今日,时间的激流陡然一转,红色波涛与绿水青山实现完美拥抱,成为老区人民摆脱贫困、走向富裕的源泉。

眼下的坑口村,已经不单单是一个村庄,更是乡村旅游的网红地。赣南游击词纪念园里时常能看到各单位、学校在这里开展红色研学,周边农家乐和民宿等各种副业也蓬勃而起,养蜂、脐橙等一连串的产业扑面而来,乡村旅游与产业发展相辅共进,村民守在家门口就能挣钱。

走在坑口村的丛林中,恰逢一位老人坐在路旁休息,旁边放着看起来好似草药的植物,我走上前去和他说话,问及现在的日子怎么样,他的脸上就乐开了花:“好着呢,好着呢,日子好,身体也好……”老人的话简单而朴实,不善表达却内容丰富。他告诉我,这些草药专治一些疑难杂症,效果很好。他每天早上进山采草药,临近中午回家,下午就在家里侍弄这些草药,分类晒干。

我跟随老人来到他所住的村庄,他是土生土长的坑口村人。村庄环境干净、整洁、卫生。近年来,沐浴乡村振兴的东风,坑口村大力推进环境整治,清除卫生死角、清理乱堆乱放,改厕改水,整治臭水塘和臭水沟,修缮风情民宿房、古旧民宅,完成传统村落立面改造,这里成为乡村旅游的靓丽名片、大山深处的璀璨明珠。

红色油山,护佑着一方百姓的安康。在这片森林覆盖率达85%的土地上,拥有21万亩山林资源,森林植被保存良好,古木葱茏,林茂粮丰。充足的花粉养料十分适合蜜蜂养殖,使得这里的村民都有养蜂的传统。听说坑口村有一户李姓的养蜂大户,我特意寻访到他养蜂的地方,远远地就看见他穿着一件白大褂在忙碌着。见我凑近,他风趣地说:“我正在做蜜蜂的保姆,它们是宝贝,是我们幸福生活的保障。”走在山间的田埂路上,映入眼帘的是脐橙满山岗,蜂箱排成行,家家户户种橙养蜂。他告诉我说:“我们这里生态环境保护得很好,森林覆盖率高,我养了十几年的蜜蜂了,现在通过线上和线下销售。下一步打算扩大规模。”交谈中得知,他还成立了养蜂专业合作社,吸纳周边的村民参与,尝到了养蜂带来的甜头。

油山的树也是有情感的,是油山的生命树。坑口村的树很多,水边是树,村前村后是树。树老为神,树古为仙,这里的每一棵树都经历过血与火的考验,见证过当年这里的血雨腥风。昔日游击主战场,今朝脐橙果飘香。满山满坡的脐橙金果灿灿,一栋栋小洋房错落有致地矗立在脐橙林间。我走进一片橙园,遇到一位中年果农,“今年的脐橙看来也是大丰收啊,估计可以增产三成左右。”他迫不及待地表达着他的喜悦之情。在坑口村,几乎家家户户都有脐橙果园,村民们都通过种脐橙走上了致富路,盖起了小洋房,过上了舒适生活。这种舒适渗透在他们的生产生活中,他们也用真心守护、敬仰着这一片浸润鲜血的土地和大山。

我想,一座山的记忆,远比呈现在我们眼前的场景更加深刻和全面。真正想要认识油山,不妨到这里触摸那一片红,只要你用心体味,一定能得到一份别样的收获。这份收获,来自历史,也来自我们的新时代。

穿梭于蜿蜒的山路,一道弯就是一道景,连绵起伏的油山昂首挺胸,那是自豪的模样,更是红色的模样——好日子红红火火,生活在这里的人们的腰杆,也如大山一样挺直了。