□黄露 汪婧倩

董越(1431年—1502年),字尚矩,号圭峰,明中叶的政治家、文学家,赣州宁都人。明成化五年(1469年)高中探花,为人清介,官至南京工部尚书;董越亦是赣南历史上的第一位外交官,在明孝宗即位时出使朝鲜,出色完成外交使命。他善于文辞,其著作《朝鲜赋》《使东日录》等传播甚广,另有一众诗文流传于今,是明代赣南乡贤的杰出代表。

孤贫苦学 中探花

董越一族居于赣之宁都,其父名董时谦,母温氏,有兄长董超。董越生于明宣德六年(1431年),五岁丧父,由母亲辛苦养育成人。董越自小学习刻苦,勤奋上进,然因“少孤食贫”,其求学之路并不顺畅。董越至孝,弱冠后“竭力以奉母”,曾在村中以教书为业,闲暇之余自己埋头苦学。后补府学,天顺三年(1459年),董越中举,为江西乡试第十一名。但接下来的会试却并不顺利,之后董越进入国子监,“攻苦力学,虽敝巾垢服,名隐起侪辈间”,此时的董越虽未登第,其文名已在同辈中渐渐显露。成化五年(1469年),董越高中探花,步入仕途。

董越在翰林院为官二十余载。登第后初授官为翰林院编修,其间因西北边警,曾向明宪宗上疏《论西北备边事宜》,指出西北边境的明军存在将领多为膏粱子弟不恤军士,兵士之中南人过半,性多软怯、体不耐寒为夷狄所轻,军费开支仅依靠漕运受限甚大,赏罚不分明且论功多徇私等宿弊,提出择名将、增土兵、广屯戍、明赏罚等整饬边防的相应对策。成化十四年(1478年)分考礼闱,取中的王鏊、梁储等人日后皆成为一干重臣,因而被赞善于选人。然而,在当年五月,董越因为母亲去世而丁忧去任。在老家守丧期间,董越将其名下田产尽数让与其兄,且时常接济贫困亲友,“禄入,恒以恤宗党及知交之贫者”,与宗亲相处“不以贵加人,人无问疏戚贵贱皆乐与之亲,有讼者怀金以请,笑而却之,亦不怨也”,与宗亲邻里相处也极为融洽。

成化十七年(1481年)八月,董越服丧期满后复任翰林院职。成化十九年(1483年)被委任为顺天府乡试主考官,次年选为东宫讲读,并担任经筵讲官,为帝王讲解经史。面对明宪宗朱见深,董越“屡有开陈,上多感悟”。成化二十三年(1487年)九月,明孝宗朱祐樘即位,董越以登极恩进右庶子兼侍讲。

奉使朝鲜 清且正

因新帝登基,明朝廷需要派使臣前往朝鲜。对于使臣的人选,在明宪宗时有明确规定:“今后赍赏遣内臣,其册封等礼,仍选廷臣有学行者充正副使,庶不失中国大体,而亦可服远人之心”,要求出使的官员应兼具学识和品行。董越因品行出众、学识渊博,故被任命为正使,特赐麒麟服,颁诏于朝鲜国。

董越在弘治元年(1488年)闰正月出发。在董越未到之前,朝鲜君臣即已提前打探正副使的情况,知晓董越之文名。据《朝鲜王朝实录》记载:“司谏金谌启曰:‘闻今来使皆善于文辞,当选能文之士以待之’”,“远接使许琮驰启曰:‘正史董越,年五十八,江西赣州人,登己丑进士……正使性和厚,副使性明察,至于接人,皆恭谨致礼’”。

董越于当年五月到达朝鲜,至朝鲜都城后,向朝鲜君臣颁诏,后还谒拜了当地的箕子庙、檀君庙等,参加了朝鲜的庆典活动,八月至京师复命。董越为官清介端谨,在《朝鲜王朝实录》中有多次记载他不受礼物之事。未至朝鲜都城时,宣慰使蔡寿“诣正使房呈人情单子,正使招语之曰:‘若冬月御寒之具,则受之似无妨,今天气已暖,自有所著衣服,受此何用?’”到达都城后,宣慰使李季男“进人情礼物单子,两使辞不受……呈食物单子,皆不受”。回国时,“上使览物目单子,辞不受”。在整个出使过程中,凡朝鲜馈赠的个人物品一律未收。因在出行时不犯秋毫,清廉耿介,朝鲜君臣上下对以董越为首的出使人员大加称赞,开城府宣慰使李铁坚曾言:“臣等窃观两使举动,凡行礼极其敬谨,无少差违,可谓正大之人矣。”此后,朝鲜在择取本国内官使臣时还以董越一行为表率,“董越、王敞之行,不犯秋毫……如有不得已委遣之事,则必择廉介如董越、王敞者遣之,则可无烦扰之弊矣”。作为外交使臣,董越为明朝廷树立了良好的形象,为密切明朝与朝鲜之间的关系作出了贡献。后朝鲜使者来明朝贡,“必问越起居焉”,在朝鲜成宗以后的历朝文书中对董越一行也多有提及。

官至尚书 尽职守

弘治元年(1488年)二月,明孝宗以出使未归的董越兼经筵官。弘治二年(1489年)七月,董越被任命为应天府乡试主考官。明孝宗即位后,开始编修《宪宗实录》,董越为编修官之一,弘治四年(1491年)八月,《宪宗实录》修成,董越擢升为太常少卿兼侍讲学士。翌年,进为日讲官。董越之讲解“敷奏明畅,义归于正”,明孝宗每次聆听均全神贯注,对其赏赐颇厚。

弘治六年(1493年)九月,董越升任南京礼部右侍郎,因董越博学,熟悉本朝典制,故士大夫议礼者,多依董越之意见。弘治十三年(1500年)四月,年已七十的董越上书乞致仕,但明孝宗不允,于当年七月升任董越为南京工部尚书。在任上,虽公务繁忙,但无论是上供之服器,还是都城内外的土木之费,董越处置均井然有序,并提出“节俭”之主张,可惜由于权臣搁置,并未施行。弘治十五年(1502年)五月,董越寿终于南京工部尚书任上,享年七十二岁。

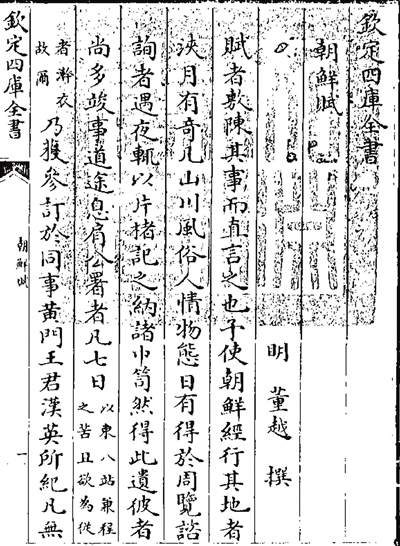

董越身故后,被赠太子少保,谥文僖,可见其文才为朝廷所公认。明内阁首辅、时为礼部尚书的李东阳为其作墓志铭。董越自步入官场,即与李东阳同在翰林院为官,二人往来甚密,李东阳诗集中有12首与董越往来之诗,包括李东阳对董越赠物之诗、董越赴南京任礼部侍郎的送别诗、董越年六十的祝寿诗等,李东阳还有另有两首与董越次子董天锡的送别诗,可见董越、李东阳二人相知较深。董越于诗文一道,不尚华丽辞藻,主张“文章贵规矩,尤尚警策,苟执常不变,虽多而无所用”,李东阳对此深表认同,他称赞董越文章诗歌“典雅优裕,无烦雕琢”。董越生前留下了大量诗文,成册刊刻出版的有《朝鲜赋》一卷,《使东日录》一卷,《董文僖公集》四十二卷,另有大量诗文散见于各地方志中。

家乡赣南,是董越诗文创作的主要对象之一,董越对于家乡的山川胜景吟诵颇多,如其《十二境诗寄金邑侯并引》,对宁都的金精山、青阳洞天、濛山、甘泉岩、筼筜谷、梅涧、苍山、延春谷、莲花峰、凌云山、熙熙台、泚笔等十二胜景各赋一首,以五言古诗的形式娓娓道出家乡山川的自然之美与人文典故。虽远在京师任职,董越对家乡的发展动向多有关注,撰写了许多赣南各邑涉及民生、文教相关的营建事迹的篇章,明嘉靖《赣州府志》中多有收录。如为赣州府学、赣县县学撰写的《重修府县儒学记》,为赣州府城西隐山大观亭撰文,为宁都县重修城墙撰文,为各县新建官廨撰文,如赣县《皆春堂记》,瑞金县《绵江公馆记》,石城县《琴江公馆记》《会昌县肇造公馆记》等。