□记者 余书福 陈地长 文/图

10月17日至11月18日,从于都到延安,沿着当年红军主力长征的路线,33个日夜,辗转赣、湘、桂、黔、川、甘、宁、陕共8个省和自治区,行程6500余公里。这是“智行新长征 骏驰新时代”2020年重走长征路公益行活动的行进轨迹。

本次重走长征路公益行活动,由赣州市委宣传部组织,国机智骏联合赣南日报社、赣州广播电视台、客家新闻网共同举办。本次活动,是一次向长征沿途地区展现“赣州制造”的宝贵机遇,更是一次荡涤灵魂的远征。

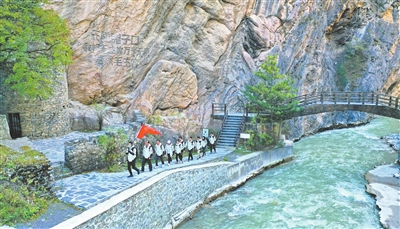

30多天的实地探访中,记者完成了“半条被子”“血战湘江”“抢渡乌江”“遵义会议”“攻打娄山关”“四渡赤水”“强渡大渡河”“飞夺泸定桥”“翻越夹金山”“激战腊子口”等红军长征途中重大战役的采访。回望80多年前,红军走过的地方是何等的艰险、贫瘠。如今重访故地,只见绿水青山、和谐稳定、百姓安居。

30多天的风雨兼程,虽然奔波劳累,但感动常在。感动源于80多年的时光匆匆,历史远去,当年长征播撒下的种子已生根发芽,并茁壮成长为一棵棵参天大树,如同一座座丰碑,指引着一代代人接续奋斗、砥砺前行。感动的还有,当年红军将士攻克的娄山关、泸定桥、夹金山、腊子口等一处处天险仍在,只是昔日天险之路、无人之境,而今成为了旅游者追捧的美景,让人无处不生“换了人间”之感。

曾几何时,红军路经的革命老区,受自然条件、基础设施、交通区位、人才匮乏等因素制约,经济社会发展相对滞后。但党和国家未曾忘记“要让支持过红军长征的老区人民早日脱贫致富,过上幸福生活”的庄严承诺。为了这个目标,一代又一代的建设者,逢山开路,遇水架桥,大力弘扬长征精神,继承红色基因,不畏困苦,开拓创新。80多年的峥嵘岁月,经过几代人的不懈努力,接续奋斗,从赣南红土地,到陕北的黄土地,一路走来,队员们欣喜地发现,当年红军途经之地均已“山川生巨变,旧貌换新颜”。沿途的绿水青山、农家新居,一个个生态产业园,一处处农村电商站,还有那一张张怡然自得的笑脸,都在告诉我们:先烈们为之努力奋斗的目标正在实现。若不是探访散落于各地的红军桥、烈士墓、会议旧址、革命纪念馆等,队员们无法想象行进在这如诗如画的长廊里,怎能延伸出被索尔兹伯里称为人类史上“前所未闻”的远征!磨难与牺牲,历史与现实都已证明,为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,这是中国共产党人的初心和使命,也是红军出发长征的方向。

从于都到延安,“智行新长征 骏驰新时代”2020年重走长征路公益行12名队员,驾驶赣州国机智骏生产的新能源汽车,闯浓雾、战严寒、跨泥潭、越戈壁、翻雪山,用33天时间重“走”了当年红军用两年走完的长征。别人看到的,也许是活动的圆满举行,但途中所经历的艰辛,只有队员们自知自晓。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。在中国共产党建党100周年到来之际,记者有幸作为队员参与重走长征路的报道,追寻那段血与火的岁月,是感悟力量之源、重温使命初心的最好体验,也是增强脚力、眼力、脑力、笔力的一次生动实践。

“人无精神则不立,国无精神则不强。”通过本次重走长征路活动,作为党报记者,能深切感受到长征精神的深刻内涵,也更能把握住长征精神的时代意义,从而汲取无穷的力量,化为工作中的动力,自觉承担起新时代“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,讲好新时代长征的故事,凝聚起奋斗新时代的精神力量。

登临雪山,领略到了风雪的坚韧;翻过大山,感悟到了大山的抱负;越过大河,体会到了大河的豪迈……重走长征路公益行活动虽已结束,但回望86年前的那次出发,蓦然发现,时光并未流逝,长征这条永不褪色的红色飘带,气贯长虹,串联起风起云涌的时代变迁,并早已注入到我们的基因里,薪火相传,历久弥新,它的力量可以穿透历史的迷雾和现实的迷茫,激励着中华儿女一往无前。