□风谷

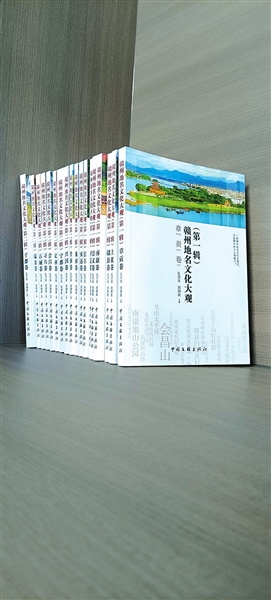

历时三年有余,由赣州市政协文史委、赣州市民政局、赣南日报社策划,孔刃非、刘润发主编,一百多位作者参与编撰,中国文联出版社出版的大型本土文化丛书——《赣州市地名文化大观》终于与读者见面了。

丛书按赣州市行政区划,18个县(市、区)独立成册,总计18册、近265万字。每册分别选取各县(市、区)若干有内涵、有底蕴、有故事的地名及地名背后的历史人文进行介绍,内容包括地名的历史沿革、文化寓意、市井百态、地域风土人情和传统民俗,以及具有代表性的人物和事件等。

地名文化内涵丰富、底蕴深厚,有着鲜明的属地特征,寄寓了强烈的情感认同,是我国优秀传统文化的重要组成部分。习近平总书记曾指出,历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。要本着对历史负责、对人民负责的精神,传承历史文脉。因此,挖掘、整理并传播地名所涵盖的丰富文化内涵,不仅有利于凝聚一个区域内人们的文化向心力,增强文化认同感,更是提升文化自信和地方形象的题中之义。

赣州历史悠久,文化积淀深厚。遥想春秋战国,当这方百越之地还是一片荒落之时,“赣巨人”与“秦木客”在山中相遇了,那些千百年来不断迁徙、融合的故事就此开启。是一条名叫溢浆溪的小河,为赣州圈下了最初的城址,后来成为日泊千舟的港湾。一条章江、一条贡水,蜿蜒数百公里,容纳数千支流,最终汇入赣江,养育了一方水土,擘画出了赣州的轮廓。及至宋代,一跃成为全国36座名城之一。有穿越林木高阜的崇山峻岭,被打磨得包浆光亮的古驿道;有驶过暗礁丛生的激流险滩,满载木材、纸砚、瓷器及花与茶的木帆船;有宛如铁铸,慷慨赴死不降的城池;有以文化人,贫贱不能移的书院;有见证一代圣人陨落的扁舟;有留下千古绝唱的亭阁;有镌刻风流文豪妙笔生花的山壁;有标记民族、地域文化融合的码头;有记录城市嬗变的铭文砖。赵抃、周敦颐、王守仁、洪迈、刘彝、苏东坡、辛弃疾、文天祥……无数文人骚客驻足留痕,挥就百世传唱的佳句,书写千古流芳的篇章。

“参天之木,必有其根;环山之水,必有其源。”当时光进入近现代,一场伟大的探索与实践,开始在这片土地演绎。这里,由此成为一个政党初心使命的溯源之地。犹如千百年前,赣州接纳来自遥远北方南迁的移民,抗战硝烟中,赣州再一次庇护着来自祖国四面八方的人们。有逃难而来的潮汕民众,有以笔为刀的文艺战士,有孜孜以求的莘莘学子,有颠沛流离的妇孺幼童。经风历雨,烽火连城,石城的山永远记得那三道血肉铸成的阻击战防线,会昌的花永远记得自己烂漫时的风景独好,瑞金的井永远记得鱼水情深的甘甜与清洌,于都的河永远记得无数铁血男儿踏上伟大征程的背影,油山的树永远记得战士誓死不屈的浴血坚持,章贡的路永远记得这座城市获得解放那一天的热闹非凡……

这些历经千年、百年,祖祖辈辈口口相传的地名,就像一道道深深的辙印,碾压出这片土地历史与文化行走的轨迹,维系着这片土地人们的情感与乡愁。《赣州地名文化大观》通过对地名文化的系统整理和保护性记录归档,让我们在更好传承和保护赣州地名文化,梳理和挖掘其所承载的文化内涵、历史记忆的同时,得以透过时空经纬,全方位呈现赣州地名历史文化底蕴,从而进一步构建起赣州市民的文化认同和身份认同,接续千百年的情感传承。丛书摒弃“戏说”,考据严谨,追求知识性、趣味性、可读性的统一,力求成为一套经得起读者推敲、时间检验的本土文化读本。

一个个地名,就是一个个我们生于斯、长于斯的家园,数百年、上千年的文化沉潜其中。传承地名文化,培植文化根脉,让赣州真正成为一座“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的城市。