□记者余书福 通讯员宋嘉华 郭洪福 文/图

国虽有界,医者无疆!作为中国(江西)第26批援助突尼斯医疗队的一员,于都县人民医院心血管内科主治医师邹振华不辱使命,圆满完成了为期一年的援非医疗任务。谈及援非经历,邹振华感慨万千:“这是我人生中一笔宝贵的精神财富。跨洲越洋,不远万里做救护生命的使者,我为自己是一名中国医生而自豪。”今年5月,他被评为“赣州好人“。

A 报名援非,而立之年学法语

日前,当记者问邹振华为何想到报名去援非时,他答道:“到有需要的地方去,帮助需要帮助的人,实现自我价值,这正是我所追求的。”

2021年7月,江西省组建第26批援突医疗队时,正值全球新冠肺炎疫情肆虐。一边是年迈的父母和年幼的孩子,一边是缺医少药、亟待中国医生援助的非洲人民,邹振华选择了后者。

救死扶伤对于医疗队员而言,是专业所长,但要和突尼斯人民交流自如,必须尽快熟知法语,这是邹振华遇到的第一个坎。

“预备队员先要进行5个月的法语集中培训,并且还要穿插学习、熟知受援国的政治、宗教、习俗等。”邹振华说,到了省城培训班才知道,报名参加中国(江西)第26批援突尼斯医疗队的队员共有35人,自己是所有队员中年龄最小、又是唯一来自县级医院的医生。要想不被淘汰,如愿出征,就要比他人付出更多的努力。

“别人行,我一定能行!”从来不向困难低头的邹振华,一头扎进法语的苦学中:课堂上,他踊跃发言,认真做好笔记;下课后,他熟背单词,反复听录音;深夜里,他躺在床上,默默地练习口语……功夫不负有心人。5个月集训结束,邹振华不仅被评为优秀学员,还在培训班法语演讲比赛中荣获三等奖。

2021年12月28日,邹振华和队友们在南昌乘机,开启了跨洲越洋飞往北非突尼斯的万里征途。

“历经30多个小时的长途飞行,飞机终于降落在突尼斯首都突尼斯城。稍作休整,我们驱车来到突尼斯让都巴大区医院。”邹振华说,上班第一天,他发现让都巴当地人讲话语速特别快,加上复杂拗口的专业医学术语和众多的药物名称,虽然出国前经过了5个月的法语集中培训,但实际交流时障碍重重。

“如果语言交流都有问题,又怎么能够给患者治病。”邹振华一边工作,一边苦学法语。他主动向当地的医护人员请教在问诊过程中常用的各种对话,并用手机录下,休息时反复播放熟记。同时,邹振华也教科室的医护人员和患者学习中文,就诊时可以语言互补。此后,他与患者诊疗沟通时顺畅很多,人也变得自信了,遇到危急病人求诊不再慌乱。

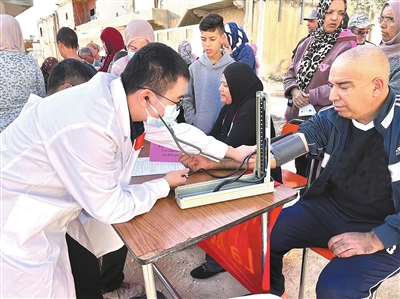

B 异国他乡,医者仁心获点赞

邹振华告诉记者,让都巴大区有着40多万人口,可公立医院就这一家,缺医少药,医疗技术落后,加上本地有高糖、高脂的饮食习惯,当地人整体偏胖,容易患心血管疾病,尤其以心肌梗死和急性左心衰最为常见,医疗任务十分繁重。而他所在的心内科,疾病发病快、风险大,常常要与时间赛跑。

出征前,邹振华做好了迎接各种急难险重任务的准备,没想到来突尼斯后的第一次值班就遇到一名危重症病人。“邹医生吗?科里有个病人不舒服,请你过来看一下!”凌晨1时许,值班护士用法语给邹振华打来求助电话。

挂断电话,邹振华快步跑向病房,发现病人大汗淋漓,表情痛苦,心电图检查后发现是急性心肌梗死。邹振华要求护士立即给病人注射吗啡止痛,并准备溶栓治疗。

“科室没有吗啡,也没有溶栓药物,如果要用就必须到急诊科重症监护室借药。”护士的回话让邹振华顿时懵了,这些药物在国内医院是必备品,他下意识地掏出手机准备打电话向同事求助,却发现自己身处万里之遥的非洲。

时间就是生命。看着病人痛苦的表情,邹振华拔腿就朝重症监护室跑。到了重症监护室,得到的回复是这些管制药品,要经过总医监批准才能发放。刻不容缓,邹振华又马不停蹄跑向总医监值班室说明情况、申请用药。几经周折,最终借得所需药品,帮助病人成功脱离生命危险。患者家属情不自禁地向邹振华竖起大拇指。那一夜,邹振华在病房里守了3个多小时,不停地奔忙。等他停下来时才发现,虽然是冬天,但身上的衣服早已湿透。

去年7月的一天夜里,照样值夜班的邹振华接到护士电话,称前几天住院的一名病情危重的老奶奶出现胸闷、血压偏低、心电图波形异常等情况,随时会有生命危险。邹振华赶到病房,看见老人体征正常、并无大碍。仔细检查后发现,是因为受汗液影响,心电图检测仪接触不良,导致波形异常。他调整药物治疗,反复观察老奶奶生命体征平稳后才放心离开。在场的医护人员和老奶奶的家人长舒了一口气。只会讲阿拉伯语的老奶奶因无法用语言向邹振华表达感谢,便向他抛去几个飞吻以示感谢。邹振华见状,也以飞吻回应,惹得在场的护士跟家属都哈哈大笑起来。

邹振华告诉记者,最难忘的一次就诊是去年5月的一天,一名房颤合并心衰的老奶奶颤颤巍巍来到医院找邹振华求诊。邹振华见老人身边无家人陪同,便搀扶着她去做复查。“呜呜呜……”谁料老人当着众人面哭了起来,原来,老人家中贫困,身上没钱看病。“奶奶,您不要哭,我来想办法。”邹振华立即跑到医院皮肤科诊室向大夫借钱,未料对方只有10第纳尔(突尼斯的货币)。回到诊室,邹振华把这10第纳尔递到老人手中。看到邹振华这一善举,医护人员及病患也纷纷给老人捐款救急,老人感动得泪流满面,数次向邹振华竖起大拇指。

邹振华说,在让都巴大区医院工作的一年时间里,他发现,只要说起中国医生,当地人都会竖起大拇指夸赞,这让他觉得付出的苦累都是值得的。

C 若有召唤,随时待命再出发

离家去国万里,除了语言,饮食和孤独也是邹振华面临的难题。

他告诉记者,因为饮食差异,出征前援非医疗队配有厨师,队员们自带了辣椒干、辣椒酱、紫菜、腐竹、香菇、木耳等食材以及酱油、味精等调味品。但食材毕竟有限,大米更是成为稀缺品,厨师只能每天变着花样,尽可能地做出“中国口味”。这次援非之行,邹振华深切地体会到了何为“巧妇难为无米之炊”。逢年过节,邹振华不仅想念家乡的美食,更思念远方的亲人。好在如今通信发达,可以通过微信视频聊天。寂寞难耐时,他会牵着队里饲养的小狗“球球”,坐在宿舍房顶上遥想亲人。

邹振华说,中国对非洲的无私援助,当地人看在眼里、感恩在心,他们对中国医生很是尊重。

去年7月的一天,邹振华驾车下班途中,车辆突然抛锚。就在他再度点火启动时,车钥匙被拧断了。这时,一辆摩托车驶来,邹振华挥手求助,并用法语大声喊道:“您好,我是中国医生,车钥匙拧断了,需要您的帮助。”

“中国医生,你是中国医生?”听到邹振华的喊声,男子停下车后,驾驶摩托车带着他找到一家修车行。修车行老板听说邹振华是中国医生,立即放下手中的活,先给邹振华把车钥匙配好,且分文不收。

“Merci beaucoup!(谢谢你)”临别时,邹振华用法语向两名非洲男子致谢。对方连连摆手,还用中文回应说:“不用谢,能帮助你们我很高兴。”接着用法语说道:“你们是中国医生,是来帮助我们的,我们应该感谢你们”。

“去年中秋节,我在医院值班,一名老爷爷突然从怀中拿出一根法棍(当地美食)递到我手中,嘴里还说了一句中文‘中秋快乐’,转身就离开了。”邹振华说,远在异国他乡,当接过法棍的瞬间,一股暖流涌上心头。事后才知道,老人是他曾经救治过的一名危重患者。

今年1月3日,是邹振华和队友们结束援非任务启程回国的日子。随着回国日期的临近,他的心情变得特别复杂:刚到非洲时觉得度日如年,急盼着早日回家,到了真要离别时,又十分难舍这片土地。他从撒哈拉沙漠装回了一瓶沙子,做成沙漏摆在家中,以纪念那段援非岁月。离开前,又将洗净的衣服、鞋子,还有一些生活用品赠送给了医疗队雇请的非洲司机Anis。对方接过东西后难掩激动,用生硬的中文说道:“你们中国医生真好!”

“漂洋过海,生死抛天边,踏上未知明天……我披起白衣战袍穿越黑夜,用温暖缝合世界,把每个生命护在了我胸前……”邹振华特别喜欢听这首《白衣战狼》,因为唱出了人们对中国援外医生无尽的崇敬。他说,能为国出征,何其有幸!如果祖国再有召唤,他愿意再次援非,并秉承“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的援非精神,用实际行动守护非洲民众生命健康安全,为构建人类卫生健康共同体贡献自己的力量。