□王先桃

一

赶赴红峰村,就像赶赴一场未完的约定。

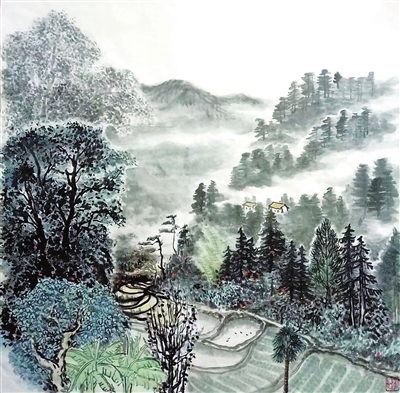

六月,沿着一条蜿蜒村道,走进于都这个叫红峰的赣南小村,整个眼帘像跌落在一首散文诗里。大团的云朵在山岭上浩浩荡荡,一栋栋白墙黛瓦的小楼掩映于翠绿色之中,一枝枝擎起的荷花在文化墙的衬托下,赫然绽放着。

望着那栋我们曾经住过的红峰村村部小院,竟有些恍然如梦。十多年前,我们以于都县国土局驻村队员的身份,吃住在村里,走遍了红峰村的泥泞村道和山山岭岭,走进每家每户摸清村民的状况。当时老安、新安和龙凤尾三个村民小组,还没有可以通行的路,进村完全靠脚力,来回一趟至少要三个多小时,手机没有信号,电压低得连电饭锅也无法使用,遇上阴雨天气,种菜的人只能把多余的菜剁来喂猪。

但乡村发展的滞后,并不影响大自然的野性生长。春天的桃花照样娇艳,夏天的翠竹依然挺拔。每次去村里走访,总能看到一群留守儿童在油菜花田里撒野狂欢,他们把油菜花狠狠踩在脚下,把自己的衣服扔进水塘而哈哈大笑。那时候,村部的路旁是用来堆放垃圾的,流水瀑布是用来糟蹋的,日出日落的美好时光是用来争吵的。

一年,二年,五年,十年过去了。乡村的植物还是那样不紧不慢生长着,时代的浪潮,却给了红峰村脱胎换骨的机会。在赣南等原中央苏区振兴发展的舞台上,红峰人立足自身的资源禀赋,以“山上种脐橙、田里种蔬菜、空地养肉鸡”等产业模式,蹚出了一条因地制宜、特色鲜明的致富路。2020年9月 ,农业农村部办公厅发布的中国美丽休闲乡村名单中,红峰村赫然在列。2023年,红峰村村集体收入高达50万元。如今,无论是在抖音还是朋友圈,常常看到大批游客前往红峰村观光旅游,红峰村一跃成为网红打卡地。

二

每一个乡村都有自己的梦想,红峰村亦是。

红峰村距离于都县城很近,只有7公里,天然条件好。相传,红峰村龙凤山的山脊纹路成卷曲扇形,如凤尾,因此被称作“凤凰朝阳”,也叫凤尾山。凤尾山的密林中,藏着一个潭(被当地人称作黄龙潭),潭水清澈,潭中有黄龙居住,后因村妇常在潭里洗衣,污染水质,黄龙被迫逃离。于是,村里就有了一个叫龙凤尾的地方。

以前的红峰村基础设施薄弱,村民外出打工的多,村庄缺乏驱动力。在老安迳片区曾经流传着一段顺口溜:老安迳、老安迳,好汉莫留老安迳;前有石壁,后有潭,中间有根“肋骨”盘。村里人守着绿水青山,却过着拧巴的苦日子。

有人说,树,要根植于土地,才能拥有自己的天空。其实,乡村的发展,同样也需要一些带路的人,还需要天时、地利、人和。上级的帮扶政策来了,委派的村第一书记来了,在外打工的村民也回来了……乡村振兴的锣鼓,已经敲响。

钟称福,老安组村民,一直在广东打工,成了村里第一个种脐橙者。其实,要不要回乡种脐橙,他思考了几个月,随着年岁的增长,打工人的生活漂泊不定,他最终还是选择回到了生养自己的故土。那年冬月,当钟称福看到满山黄灿灿的脐橙时,不由得为自己之前的抉择而庆幸与自豪。

每次走过麻荠坑那片水塘的时候,我都忍不住要多看一眼曾招红家,一排精致的小楼,楼顶上摆着红木茶桌,楼下不远处是一片宽阔的鱼塘。那次梨花开满他家小院的时候,我们坐在小楼上,面对起伏的山脉和远处的河流,竟然有些妒忌——工作多年,我们也没有可能住上这么好的房子。

麻荠坑的曾招红,是村里的第一个规模养殖户。起初,他养猪的规模没有多大,只是几十头或是一两百头,后来,虽然经历了一些波折,但他的养殖事业始终在上升。如今,他与一个公司签了代养协议,一养就是2000头,用村干部的话说,那是高科技养殖方式——即使你走在猪场的旁边,也很难闻到猪屎的味道。

红峰村人在买床上用品的时候,总会不约而同想起一个人,那就是枫树坑的曾春生,他曾经在广东创业,后来回到村里,办起了床上用品工厂。对曾春生来说,生活一定会越来越好,因为他坚信,好日子是奋斗出来的。

自从老安迳片区的路修通了,游步道、凉亭、假山和公厕等旅游配套设施建好了,老安组村民钟金福,一个有着30多年蔬菜种植经历的老菜农,一下子变得忙碌起来。当红峰村的高山蔬菜品牌信息刷爆朋友圈时,红峰村的菜农,也从肩挑到用摩托车托运再到皮卡车运输。钟金福不敢相信,几十年的种菜收入还没有这三年多,他眼前的菜就像长了脚一样,奔向四面八方,钱哗啦啦地向他涌来。

好消息是会飞的。常年在外务工的龙凤尾村小组的钟来福,看到路通了,村美了,游客多了,便在自己的房子里办起了农家乐,家里的鸡鸭鱼和青菜一下子变成了香饽饽,他感到自己的日子有了奔头,成天都喜孜孜的。

一次次的资金扶持到位,一位位驻村第一书记的负重前行,一个个追逐梦想的红峰村人,使乡村的田野,因改变而耀眼。

枫树坑的曾广胜,曾做过钢材生意,干过房地产。一年前,他投资一个多亿,回到村里打造大规模乡村水上乐园,他想给红峰村助一把力,希望更多的人能走进家乡,感受农耕生活的乐趣和大自然的美。我们在一座山的山腰处,眺望着那个机声隆隆的施工现场,一个大型的水上乐园已初见雏形——那是曾广胜圆梦的地方。

星光不问赶路人,时光不负有心者。这些普普通通的村民,以执着的信念与昂扬的激情,造就了这片土地的涅槃与崛起。

三

风,越过山岭与河流,吹进红峰村的稻田与荷香里。

从村部的小楼眺望,一座座农家小院错落有致,一条条乡间小道干净整洁,菜园有娇黄的南瓜花、紫色的茄子、翠绿的辣椒,一幅好山好水的村庄画卷,呈现在我们眼前。

久居闹市,总想远离喧嚣,找一个安静的地方与好友小聚,想来想去,就想到了红峰村。小唐于我,是同事,也是好友,更是一同在这里驻过村的队友,早年相熟的村民曾卫东,已经当了村党支部书记,多年未见,大家自是欣喜不已。

“红峰村变化真大,感觉已经不是我住过的红峰村了。”站在村部的文化墙前,我忍不住感叹。“带你们进村转转,里面几个村民小组变化更大!”曾卫东兴奋地说道:“如今村里的发展,可少不了你们的功劳!”

红峰村的天,蓝得像水洗过一样,云朵和车子在山路上跑了二十多分钟后,停在龙凤尾一座山的最高处。曾卫东让我们看他家的方向,让我们看村庄的整个面貌,但他最想让我们看的是那刚开发的脐橙园。在我的记忆里,红峰村的脐橙并不多,曾卫东说,随着赣南脐橙品牌走向世界,大家种脐橙的热情很高,光是去年,就增加了上千亩脐橙。

那蜿蜒山路的尽头,竟有一个仿古的亭子,名叫望江亭。倚亭远望,县城的全貌一览无遗,滚滚的于都河像一条长长的银色飘带,穿行在群山和城市之间。我们寻找着那些熟悉的地标,比如长征渡口,比如长征大桥。曾卫东指着那条通向老安迳片区的新路和远处的村口说:”明年你们要是春天来,可以一路顺着桃花进村,还有满山的映山红。秋天来,就更美了,枫叶红得一定让你们舍不得离开……”

阳光滑过山顶,洒在一栋土砖土瓦的四合院上。其实这个叫芭蕉坑的地方,也是通往龙凤尾的必经之地。这栋四合院,是当年红军设的交通站。90年前,这里是于都到兴国之间的一条红军秘密交通线,这栋土房就是站点。房子是钟桂林的曾祖父钟啟凤建的,钟桂林的祖父叫钟后国,在芭蕉坑种田为生,农闲时也会挑着箩筐,贩卖些油烛线香等杂货,赚点小钱改善生活。钟桂林父亲叫钟永修,生于1917年,是名失散红军,2009年去世。值得庆幸的是,这座房子还保留着,钟桂林在老宅边重新建了房子,他想替父亲守着老屋,守住芭蕉坑那段久远的往事。

这是红峰村的一个红色景点。目前,村里想把红色故事与美丽乡村建设结合,以于都红色旅游发展为契机,做好红色旅游与生态结合的大文章,帮助发展中药材、脐橙、杨梅等产业。钟桂林和老伴热情地邀请我们进去喝茶。小院里,丝瓜藤蔓正顺着竹竿爬,西红柿已有拳头大,一群鸡围着栅栏在觅食,这一切与土砖土房是那么的和谐。

还有一个叫烂泥垅的地方,一朵朵红莲正在肆意盛开,吸引了慕名前来打卡的游客。我们下车拍照时,有开三轮车的村民绕道而行,一位牵着小孩的老人顺手捡起了路边的一团纸,丢向垃圾箱……红峰村的村风村貌有了翻天覆地的变化,村里定期组织的活动也多,比如树婚育新风,关爱空巢老人,关爱留守妇女、留守儿童,连心连情等,通过志愿服务与实践,许多村民把乡村环境整治变成了自愿行为。

走出烂泥垅盛开的荷塘,一拨又一拨的游客正蜂拥而至,路边开杂货铺的老农坐在门坎上,眯着眼,看着热闹的人群,咧开嘴,笑着。昔日落后的村庄,已变成栖在城外的凤凰。

四

化茧为蝶,红峰村宛若换了人间。

在这里,随处望一眼,都是风景。花与树、鸟与人,和谐共生。在去往新安组的路上,群山戴着云朵,巍峨起伏,凉亭和登山小道若隐若现。

当来到钟东福家时,我们惊觉,以前要走两个小时的路程,如今就是一脚油门的事。钟东福,这位曾担任过村主任、种了40年蔬菜的菜农,每天早上4点钟就把菜送进城,因为蔬菜品种好,每天8点前就能全部卖完。眼前的院子,还是十年前我们来时的那个院子,但院落前的菜地整整齐齐,一垄垄辣椒、茄子、黄瓜,长势喜人。不远处有村里打造的一排小木屋,家具设施一应俱全,游客若想在村里住几天,这里应该是最好的选择。

闲聊中我们得知,钟东福的老伴叫他一起进城带孙子,可他不愿意去。作为土生土长的红峰人,钟东福享受着这里的山水草木,山路修通后交通便利,他就更不愿意离开了。每天,他侍弄完那些田土菜园、鸡鸭鱼塘,便漫步于林间栈道,看一看溪流瀑布,听一听龙凤尾那些流传已久的故事。他说自己没进城,却每天都和城里人在一起,看他们在这里烧烤野炊、聊天吹牛,看他们在这里惬意得不舍得走。确实,小小一个红峰村,光是农家乐就有4家,还不包括村口搬进来的餐馆。

许多人会慕名前往离红峰村服务中心最近的农家餐馆。餐馆老板叫高美珍,她家之前在红峰村算是穷户,收入来源于四处打零工。“打零工赚钱少,还有一天没一天,日子实在艰难。”说起过去,高美珍有些不堪回首。如今,她守着自己的餐馆,不再需要外出务工,日日忙得不可开交,却不亦乐乎。随着村里的环境越来越好,来旅游的人越来越多,本村的乡亲也会不时陪外来旅游的亲戚下馆子,高美珍说,这在以前是想都不敢想的事情。

和高美珍有同样经历的,还有龙凤尾的钟来福。通组路修通以后,他将自家房屋简单装修一番,像模像样当起了小老板。他的鸡、鸭、鱼是自己养的,青菜、玉米、红薯都是自己种的,游客喜欢,自己又能赚钱。红峰村旅游业的兴起,确实让钟来福、高美珍他们端上了“金饭碗”。

有人说,乡村游一定要有“乡味”,这个我很认同。那天中午,我们在钟来福的农家乐,摘了栀子花和杨梅,看了刚采摘的南瓜花、茄子、辣椒等蔬菜在油锅里滋啦,一餐饭吃得酣畅淋漓。几个同事开玩笑说,希望也能成为红峰村的村民,坐在望江亭内,看漫山的花开和云雾飘渺。

确实,谁能想到,这片曾经沉寂的土地,会借着新时代改革发展的机会,一次次蜕变,又一次次涅槃。

徜徉在红峰村新修的山间栈道上,看云朵在山中变幻,听溪流在山涧欢唱。那腿上裹着泥水的人,从稻田里悠然走来,天地间,那和谐美好的画面入我眼,烙我心,我终生难忘。