□阳振乐

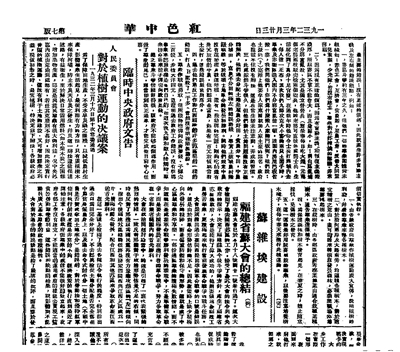

在历史长河中,有许多瞬间看似平凡,却蕴含着改变时代的力量。90多年前,在战火纷飞的中央苏区,一个关于植树的决议悄然诞生,宛如一颗绿色的种子,播撒在中华大地,生根发芽,影响深远。1932年3月16日,中华苏维埃共和国临时中央政府中央人民委员会通过了《对于植树运动的决议案》,号召苏区人民在每年春天开展经常性的植树造林运动,并将3月16日定为植树节。这一决议,不仅是中国林业史上第一份关于植树运动、保护生态、发展林业的重要文献,其所蕴含的思想与当下的生态文明建设要求一脉相承。

苏区困境催生植树运动

生态环境恶化现状。中央苏区所在的赣南和闽西地区,在近代经历了人口的急剧增长,人地矛盾日益突出。为了满足粮食需求,人们不得不毁林开荒、乱砍滥伐,致使生态环境遭到严重破坏,水土流失现象极为严重。山林植被的大量减少,使得土地失去了植被的保护和涵养,每逢暴雨,大量泥沙随雨水流入江河,不仅导致河道淤积、河水泛滥,还引发了频繁的旱灾。曾经郁郁葱葱的山峦,逐渐变得荒芜,生态平衡被打破,百姓的生产生活受到了极大影响。

经济封锁下的生存危机。1931年11月,中华苏维埃共和国临时中央政府在瑞金成立后,面临着国民党的重重包围和经济封锁。敌人妄图通过切断物资供应,困死、饿死苏区军民。在这种严峻形势下,发展经济、实现物资自给自足成为当务之急。然而,恶劣的生态环境严重制约了农业、手工业等产业的发展。农业生产因水土流失、旱灾频发而产量锐减;手工业所需的木材、竹材等原材料,也因森林资源的过度消耗而供应不足。苏区的经济发展陷入了困境,生存面临着巨大挑战。

植树造林成为破局之策。苏区时期,面对生态恶化和经济封锁的双重困境,以毛泽东为代表的中国共产党人深刻认识到,植树造林刻不容缓。植树不仅能够改善生态环境,减少水土流失,预防水旱灾害,还能为经济发展提供丰富的资源。木材可用于建筑、制造农具和家具,果木能增加群众的经济收入,山林植被的恢复也有助于发展畜牧业和副业。同时,良好的生态环境有利于军民的身体健康,为革命斗争提供坚实的保障。因此,开展植树运动,成为中央苏区打破困境、实现可持续发展的一项重要举措。

苏区植树运动全面推进

政府引领,政策先行。为了推动植树运动的广泛开展,苏维埃中央政府出台了一系列切实可行的政策。1932年3月16日通过的《对于植树运动的决议案》明确指出,要实行普遍的植树运动,对沿河两岸及大路两旁,均遍种各种树木;在适宜种树的荒山,尽可能植树造林;要求广场空地都必须种树。1933年2月13日,中央土地人民委员部发布关于春耕计划的第二号训令,强调河堤圳坝旁边要种植树木,原有树木不准砍伐,留以巩固堤岸。1934年1月24日至25日,毛泽东在第二次全国苏维埃代表大会作工作报告时,特别提及“应当发起植树运动,号召农村中每人植树十株”。这些政策的出台,为苏区植树运动提供了明确的指导和有力的保障。

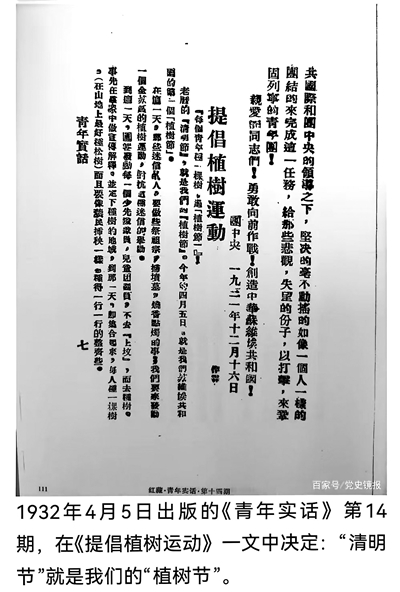

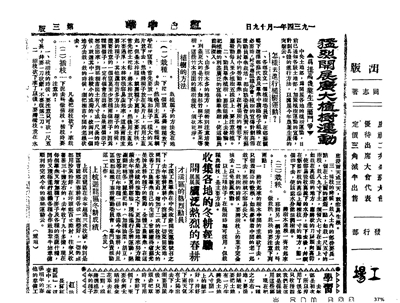

宣传动员,深入人心。各级政府通过多种渠道,向群众广泛宣传植树的好处。《红色中华》报、《青年实话》等中央苏区党报党刊,纷纷刊登《植树的方法》《植树的益处》等文章,详细介绍栽种、插枝、栽秧等方法,阐述植树在防水抗旱、巩固河堤、提供木材果品等方面的作用。《青年实话》在1932年4月5日刊发社论《提倡植树运动》,号召每一个少先队队员、儿童团团员去种树,将植树运动与破除封建迷信相结合,倡导文明新风。各级共青团组织事先在群众中作宣传解释,并定下种树的区域,到植树这一天集合起来,每人种一棵树,按行排列种得整齐,就像农民插秧一样。通过这些宣传动员工作,植树运动的意义和好处深入人心,激发了广大群众参与植树的热情。

组织有序,科学推进。苏区各乡设立了植树委员会,由乡苏代表及群众积极分子组成,有的村还组织了分会。该委员会负责植树的宣传计划与布置动员,组织有序,分工明确。在植树过程中,注重科学方法的运用。各地开展铲山和植树运动周活动,对经济价值大的木梓、竹山周围的杂树盘枝,全部砍干净,以利于竹木生长。同时,严禁炼山,中央土地人民委员部在春耕检查时,对会昌高排一区普遍烧山的现象进行了严厉批评,确保植树造林工作科学、合理地推进。

保护森林,严格执法。为了保护森林资源,巩固植树成果,苏维埃中央政府制定了严格的保护山林条例。在“二苏大会”上,中央军委直属队提出“多植树木,保护森林,禁止任意砍伐树木”的建议,中央人民委员会专门制定颁布了相关条例,对保护山林作出详细规定。凡违反条例规定、任意砍伐树木的,将受到严厉处罚。比如,按照树价加倍赔偿给该项树木的所有者;砍伐树木的主要负责人处以一个月以上的劳动;如因砍伐树木而导致严重后果的,处以一年以上三年以下的监禁;各级政府如不负责任随便批准砍伐树木,依照前项处罚。这些严格的规定,为森林资源的保护提供了坚实的法律保障。

植树运动成果斐然

植树数量可观。在党和苏维埃政府的号召下,中央苏区的植树运动蔚然成风,取得了显著的成绩。据《红色中华》报记载,截至1934年5月,瑞金植树60.37万棵,兴国植树38.98万棵,多山的福建植树21.38万棵、种了木梓种子1699斤。仅1933年,中央苏区共开垦荒山500多座,兴国、瑞金和上杭等县,基本消灭了荒山。1934年对中央苏区部分县植树造林数目的统计显示,18个县中,瑞金最多,最少的长胜也有102131株,各县平均236023株。这些庞大的数字,见证了苏区人民在植树运动中的辛勤付出和丰硕成果。

生态效益初显。随着植树运动的持续推进,中央苏区的生态环境逐渐得到改善。山林植被的增加,有效地减少了水土流失,巩固了河堤,增强了抵御水旱灾害的能力。苏区的青山绿水逐渐恢复生机,为经济社会的发展提供了良好的生态支撑。1934年9月,《红色中华》报记者采访中央土地人民委员部副部长兼代理部长胡海时发现,苏区与白区形成了鲜明对照。在国民党统治区域,“今年是遭受着普遍的灾荒,‘六十年未有的水灾,再加上一百年未有的旱灾’,使今年的秋收完全绝望。数万万的灾民辗转于饥饿残废的环境中”。

经济发展助力。植树运动为中央苏区的经济发展注入了新的活力,对改善人民生活、促进经济繁荣起到了重要的推动作用。由于开荒植树、兴修水利,水土流失少,生态环境好转,这一年不仅战胜了罕见的旱灾和虫害,而且农业收成比上一年增加一成左右。木材、竹材等原材料的供应逐渐充足,促进了手工业的发展;果木的种植增加了群众的经济收入;山林植被的恢复为畜牧业和副业的发展创造了有利条件。植树运动成为中央苏区经济发展的重要引擎,为革命事业的胜利提供了坚实的物质基础。

90多年前的中央苏区植树节,是中国共产党在革命战争年代对生态文明建设的一次伟大探索。在艰苦卓绝的环境中,党带领苏区人民种下的不仅仅是一棵棵树木,更是对未来的希望,对绿色发展的执着追求。如今,我们站在新的历史起点上,更应铭记中央苏区植树运动的历史意义,传承红色基因,深入践行习近平生态文明思想,大力开展植树运动和护绿行动。