□记者余书福 特约记者孙金玉 通讯员罗毅 文/图

泡菜坛、酒坛、茶壶、油盐罐、水缸、米缸……这些土陶制品,早年曾是家家户户的生活必需品。然而,随着时代的发展,古老的陶制品逐渐被现代的不锈钢、玻璃器皿等所取代,烧窑厂渐趋衰落,甚至消失,成为一个时代的记忆。

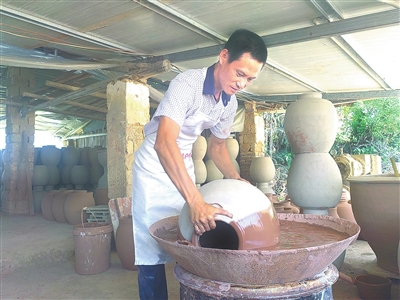

在拥有400多年烧陶历史的安远县三百山镇乌石村,村民谢培森用青春与这一手艺相伴前行,成为该村陶艺传承的最后一名守望者。8月7日,记者走近谢培森,听他讲述传统制陶工艺的辉煌与沉浮。

A

陶厂改制 被迫转行

走进谢培森的制陶厂,记者看到,虽然厂房面积不大且简陋,但制陶坊、烧陶窑、仓库区、晒陶坪等一应俱全。

见记者到访,现年64岁的谢培森停下手中的活,起身抹了抹手中的陶泥,脸上带笑领着记者走进窑炉里。昏暗的窑炉长50米,宽2米,高1.3米,由低往高呈狭长状,里面弥漫着一股尘土味。一件件待烧的陶品鳞次栉比错落叠放,一束阳光透过窑孔照射在谢培森写满了岁月沧桑与生活艰辛的脸上。

户外烈日当空,窑炉里热如蒸笼,记者待了不到两分钟已汗如雨下。遇到摆陶或出窑时,谢培森时常躬着身在窑炉中待上好几天。

“我从2010年开始自办陶厂,时间虽然不长,但我很早就掌握了制陶烧陶手艺。”谢培森说,由于乌石村拥有丰富的可塑性黏土,十分适合制作陶具,早年村里的烧陶业十分红火,鼎盛时全村建有大大小小烧陶厂十几个,几乎是成年男女齐上阵,涌现出一大批技术精湛的制陶手艺人,乌石村也被称为“烧陶村”。

谢培森的父亲在村集体陶厂工作,长期的耳濡目染,令他从小就爱上了这门“玩泥巴”的手艺活。

20岁那年,谢培森跟随父亲在村集体陶厂打零工,由于勤学善思,很快就掌握了制陶手艺。谢培森独立制作的砂锅、陶碗、腌菜缸等,因比厂里师傅做得精致,受到众多用户的好评,后来,他也成为村集体陶厂的一员。

谢培森回忆道,村集体陶厂生意最火时,每天肩挑的、自行车拉的、拖拉机装的陶制产品,源源不断地销往赣南各地,那时他和父亲经常加班制陶、烧陶。

然而,好光景没持续多久,受现代化机械生产的冲击,传统陶制品的销量大幅下降。私人制陶厂举步维艰,纷纷关闭。谢培森所在的村集体陶厂也遭受冲击,开始实行人员分流改制。从事制陶多年,谢培森和父亲纵使有精湛的陶艺,由于烧制的陶品少人问津,父子俩也只能选择离岗改行。没过多久,乌石村集体陶厂关闭停业。

下岗后,谢培森做过拖拉机手、碾米工、管电员等。空闲时,有时会从田里挖点陶泥捏一捏,过把手瘾,慰藉内心对陶艺的不舍。

B

重拾陶艺 点燃窑火

转眼到了2010年春,一名广东梅州的朋友叶先生来谢培森家玩。无意间,叶先生谈起乌石村消失多年的烧陶厂时不禁感叹:“老哥呀,村里无人再制陶烧陶,你制陶手艺这么精湛,要是能把陶厂办起来,说不准是一条增收致富的好门路。”叶先生的话,让谢培森萌生了自办陶厂的想法。

说干就干,谢培森不顾家人反对,拿出仅有的15万元积蓄在自家老房边上建起了制陶坊、烧陶窑。2010年夏天,谢培森的制陶厂开业了。

时隔多年未做,谢培森的制陶手艺有些生疏,总是做不出理想的陶品。于是,他便向村里年长的制陶师傅讨教,虚心地从和泥、拉坯、修坯、晾晒、上釉、雕刻等环节一一用功。因为有扎实的功底,不足半个月,谢培森又能娴熟地驾驭制陶技术,并且买来陶器书籍刻苦学习,制出能紧跟时代需要的陶品。

愈发精湛的手艺让谢培森干劲十足,他马不停蹄地进行大规模生产。

“老谢,现在都什么年代了,谁还用你这土玩意儿。”“烧好卖不出去,钱就砸水里了。”……看到谢培森花光家中的积蓄用来办陶厂,村民们纷纷泼凉水。谢培森没有理会,一头扎进陶厂,日夜赶制陶品。

两个月后,谢培森烧制的首批陶品终于出窑了。看着一个个精心打磨的陶品从窑中拎出,还带着余温,谢培森盘算可以卖到一笔好价钱,谁料却无人问津。

面对妻子抱怨,村民嘲笑,谢培森没有气馁,他决定去省外找销路。于是,他带着陶具样品辗转到广东梅州、汕头等地,进批发市场、入超市,艰难地寻找着客户。功夫不负有心人,良好的陶品赢得了越来越多批发商、超市的认可,客商纷纷与其签订供货协议。尝到甜头的谢培森,在客商的引荐下,随后赴湖南、四川、福建等地,一边学习他人先进的制陶技术,一边与当地客商会面推荐自己的陶品。

市场销路打开了,为更好地满足客户需求,谢培森把村里赋闲在家的制陶师傅请到陶厂帮忙。现如今,谢培森的陶具远销广东、广西、福建、湖南等地,通过自己的勤劳,他的生活发生了翻天覆地的变化,建起了3层小洋楼,还带动了多名村民就业。

C

子承父业 发扬光大

时代在变迁,科技在进步,谢培森也主动适应新时代。他改进生产工艺,制坯也采取机器和人工相结合的方式,唯一不变的是,延续使用传统的烧窑技法。

谢培森说,制陶容易烧陶难。其中入窑摆陶就是一项技术活,叠放时陶器的间隙、位置等环节必须精细,稍有疏漏就可能造成陶品倒塌。点火煅烧时更是考验人的耐性,烧陶温度要维持在1300摄氏度到1350摄氏度,需要三五个人不间断地烧制两天时间,且必须充分把握好火候,稍有闪失全窑陶器就会成为废品。

谢培森告诉记者,村中会陶艺的人不少,但既会制又会烧的人寥寥无几,因为一窑需要烧两天两夜时间,长期用眼睛观测火候对眼部损伤很大,所以很多人都不愿从事烧窑。让谢培森欣慰的是,儿子谢福彬肯吃苦,不仅跟他学会了制陶手艺,摆陶、烧陶的技术也是一流。

记者采访当天,谢培森正好要封窑烧陶。随着时代的发展,为精准把控火候和品质,谢培森现在采用的是电子温度计测量,一改以往凭眼观测火候的老方法,烧陶工作也交由儿子全程打理。

在烧陶厂里,现年41岁的谢福彬正利用抖音开展线上直播,把产品通过抖音、微信等平台推到网上,让更多的人了解乌石村的制陶传统手艺,了解陶文化。

随着年龄的增大,为把制陶手艺传承保护好,多年前谢福彬回到家中,全身心跟随父亲经营陶厂。

“制陶烧陶是家里的祖传手艺,和我爸一样,从小我就对制陶有一份特殊的情感,虽然辛苦,但我会坚持走下去。”谢福彬说他已向上级文化单位申请陶文化非遗保护,并且引进了新技术提高生产效率并延长产业链。令他担忧的是,现在陶泥越来越稀缺,而且售价也越来越高。更重要的是,村中懂陶艺的人嫌太辛苦不愿干,年轻人又不愿学,他想把产业做大,却面临手艺断层、无人可用的窘境。

安远三百山的陶制品,曾是十里八乡最受欢迎的日常生活用品和工艺品。制陶工艺这项百年技业危在旦夕之时,谢培森重拾了起来。从事制陶几十年,他不仅仅是为了养家糊口,更多源自对这门手艺的热爱和将手艺传承下去的决心。如今,儿子谢福彬已接过这门手艺,他希望儿子借助现代的网络传播,把安远三百山的制陶技艺发扬光大。

“制陶是个很漫长的过程,从最初的泥土勾兑、搅拌发酵、投入制作、成品晾晒到烈火煅烧,最后赋予它们更多功能和新的生命,这可能就是传承的意义所在吧!”谢培森说,自己年纪大了,有时会觉得力不从心,但他会尽力陪伴儿子坚持下去,让窑火越烧越旺。