□寄白

我的外婆、母亲,以及姑姑姨娘们,实在是一群爱做针线活的女人,那活儿做得是相当的精致漂亮。尤其是我的母亲,从她手上做出来的活儿,谁见了都会为她竖起大拇指啧啧称赞。

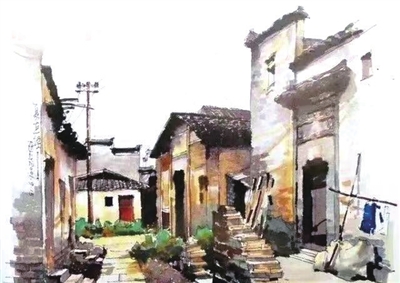

小时候寄居赣州外婆家,同一个大院内住的几十户人家,几乎每家都备有一个竹制小簸箕,圆圆的像个小脸盆,它专门用来放置针线活的工具。什么针呀线呀,顶针钩针呀,锥子剪刀呀,小锤子楦头呀等等,连织毛衣的竹针、钢针也搁置在里面。

那年代,绝大多数人家的日子都还处在贫困线上,孩子们穿打补丁的衣裤是常有之事。外婆是个慈祥善良、和蔼可亲的长辈,她只要一发现我们穿的衣裤破了,就会叫母亲赶紧把我们的衣裤缝补好。母亲干起活来,总是那么细致认真,那破破烂烂的衣裤,只要经过她的手,就变得熨熨帖帖的,连针眼针脚都找不到。就因为母亲的针线活做得出色,家里日子过得实在有些艰难时,母亲就会从别人那儿接点儿缝补浆洗、纳鞋垫鞋底的活儿,或帮人家织几件毛衣,挣几个小钱贴补家用。

记忆中,夏天天气炎热,晚饭过后,家家的女人们都会搬一张小竹椅,一起围坐在天井下乘乘凉,而此刻的女人们,没有一个手上是闲着的。要不是纳鞋垫、纳鞋底,就是两手一上一下来回地穿梭,织着一家老小过冬穿的毛衣。她们一边干活,一边也会聊聊天,但从不张家长李家短。母亲话更是少,因为她要比别的女人忙得多,她除了织自己家人的,她还要替别人家织。

有一年冬至刚过,外婆就把姨娘、母亲以及大姨婆,十来个女人召集到大院天井边,吩咐众人说,冬至过了,年很快也会到了,现在就要开始准备新年时大家穿的鞋子了。于是,天气晴好的日子,大家就会各自开始忙碌起来。

母亲纳鞋底时,穿一件蓝士令布便装,端把竹椅坐在天井边,从天井上斜射下的阳光暖暖地照在她的身上。这样的情景,深深地吸引着我,待母亲停下手上的活去做饭时,我便捡起活儿偷偷地纳几针。虽然纳得不像个样子,可母亲并不责怪我,总是笑呵呵地摸摸我的头。母亲纳鞋底的身影虽然有一种古典的美,但现在想来我心口还是隐隐作痛——即使是一双孩子的布鞋,那双鞋底也要扎N个小洞,那枚针要从这样的小洞里穿过N次,那根长长的鞋绳,母亲左右开弓、上上下下地也要拉动N次,然而母亲却总是不厌其烦不辞辛劳地扎着、穿着、拉着,纳出一双双漂亮的结实的鞋底。

完全把一双布鞋做好还需要很多道工序:要裁剪布料缝制鞋面;要再次用鞋绳将鞋面缝到鞋底上;上好后的鞋面还是反的,还得用把力气将它翻过来;翻过来后还得用楦头给鞋定型;做完这几道工序之后一双漂亮的布鞋才算完工了。

日日盼、夜夜盼的新年终于到了,当一大家子人穿上母亲姨娘她们亲手做的新布鞋走出家门,穿过老赣州的大街小巷时,街坊四邻无不投来羡慕的目光。我们心里自然是美滋滋的,—群爱做针线活的女人,为我们的生活增添了色彩。

其实,这些爱做针线活的女人,她们的才艺远远不止这些,只要日子稍事清闲,心情稍事舒畅,她们就会一边炒着小菜,一边哼着小曲,偶尔还对唱起黄梅戏《夫妻双双把家还》。逢年过节时,她们还会在家里的垫桌布上,绣上一个大红的“福”字,在床上的枕套上绣上一对凤凰或是一对鸳鸯,以表达她们对美好生活的向往。

半个多世纪过去了,外婆、母亲都已离开了人世,毛衣不用织了,布鞋也不用自己做了,打补丁的衣裤更是见不着踪影。小时候不太明白,母亲出身书香门第,怎么会有这样一双巧手!如今终于弄明白了,针线活其实是女人的一种修行,它彰显出来的是女人的心灵手巧、勤劳善良、勤俭持家的传统之美德,她们是一群热爱生活的美丽女人,上得厅堂,下得厨房。