□记者 廖福玲

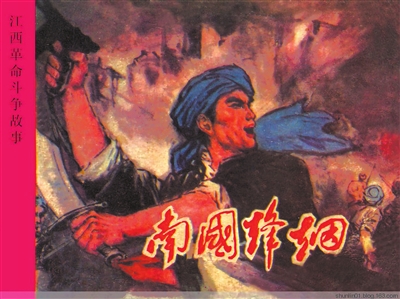

连环画,又称“小人书”,在20世纪七八十年代风靡全国,盛极一时,成为几代人难以忘怀的童年美好回忆。1980年,江西人民出版社出版的连环画《南国烽烟》在当时的赣州家喻户晓,近日,记者采访了编写连环画《南国烽烟》文字脚本的作家罗旋和牵头绘画的画家刘世群,倾听他们讲述当年的创作故事。

呕心沥血出精品

连环画《南国烽烟》由罗旋编文,改编自他的同名长篇小说,这是他创作的第一部长篇小说。

1960年,他在帮助老干部整理革命回忆录时,接触到大量珍贵的革命历史资料,尤其是赣粤边根据地和油山游击队的资料。他便怀着对革命前辈无限崇敬和景仰的心情,自觉地积累素材,力图用文学形式再现土地革命战争这一辉煌壮丽的历史画卷。

1972年,他被调到赣州地区文艺站,1974年开始小说《南国烽烟》的创作。他开初写了一个两万多字的提纲,由于思想上有顾虑,有意识地回避了关于路线的尖锐斗争,但真正写起来的时候,平时日积月累藏在心头的活生生的材料,都一齐涌到笔下,对同左倾路线作不屈斗争的忠勇战士陈毅同志的敬仰和怀念,对在这条错误路线下无辜受害的那些革命同志由衷的同情和敬慕都凝聚在笔端,使他不得安宁。他推翻了原来的创作提纲,转而去正面描述、剖析当年那场与王明左倾路线的不可调和的激烈斗争。

江西人民出版社的编辑同志对他的创作给予热情的支持,书肯定出得去。说来也巧,小说出版很顺利,初版印了30万册。因小说深受到读者的喜爱,全国四面八方来要书,又加印了30万册。后来,江西人民出版社又要他改编成连环画。

贴近生活获大奖

“《南国烽烟》是我牵头和主创的第一部连环画(上下集),没想到在1980年10月16日召开的江西连环画评奖会议上拿下了最高奖,被评为江西1963年-1980年连环画二等奖,当时一等奖空缺。”刘世群在与记者聊起连环画《南国烽烟》时说。虽然年代久远,但他依然印象深刻,当年创作连环画《南国烽烟》的故事,他向记者娓娓道来。

“1979年,江西人民出版社向市文联约稿。市文联把任务交给与罗旋同单位的我,要我牵头创作。因为连环画《南国烽烟》有152幅,篇幅较大,所以,我找了广昌县文化馆的陈一文和赣州地区文化馆的罗干才一起来合作。”刘世群说。

为了画好《南国烽烟》,他们三人用了一个多月深入大余、信丰、全南、定南等地采风,体验生活,用速写本记录下了很多素材,包括山水、建筑、人物、服装等,共画了五六百张速写。回来后,他们统一研究,分工构图,再统一完善,勾成正稿。历时半年,终于完稿。

“你看连环画上的这栋楼,从楼梯上去,有一个吊楼,这是信丰县油山镇坑口村很典型的农家民居,在连环画多处都出现了,赣南的读者一看就知道是我们本地的建筑。”刘世群指着连环画上的房子告诉记者。前几年,刘世群故地重游,没想到这栋房屋居然还在,这让他惊喜不已。翻看着连环画,不时可以看到围屋、雕楼、木桥、客家人物及服饰等,赣南的生活气息扑面而来。

“连环画讲究情节的连贯、形象的统一性、画面的变化和协调性,文字与画面相互补充,相得益彰,所以在绘画技巧上要求高,人物要有个性,场景要符合当地的风土人情,画面上的人物和场景在不同侧面也要注意特征一致。”刘世群说,有时候一个草图要画很多张,然后从中筛选出最好的构图来,尤其是众多人物形象的塑造要下大功夫。这些他们都尽力画出了较好的艺术效果。

“当年我们拿到了最高奖,确实非常意外,因为当时江西有丁世弼等多位画连环画高手,他们的艺术造诣更高。后来,据评委会透露,主要原因是我们的作品人物、场景的真实感很强,体现了生活是创作的源泉。”刘世群告诉记者。

2020年7月,刘世群留藏的连环画《南国烽烟》孤本意外丢失,这让他如失千金,十分惋惜。幸遇热心的市图书馆馆长张伟托旧书店的老板帮他从山东淘回一本,他这才安心,把自己创作的4本革命题材的连环画齐齐整整地珍藏着。