□记者 郭庆红

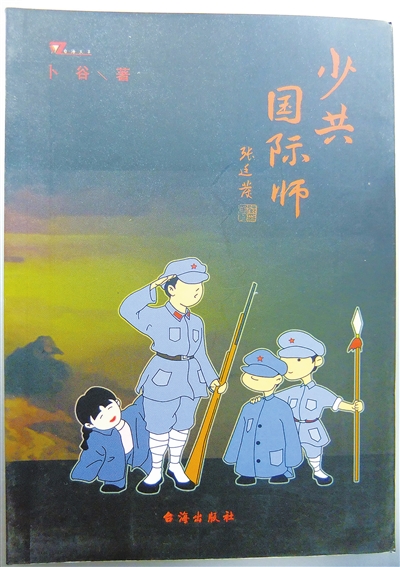

长篇小说《少共国际师》,是著名红色纪实文学作家卜谷耗费20多年心血创作的,于2003年出版。卜谷,赣南人,是老红军的儿子,原名卜利民,中国作协会员,中国报告文学学会理事,一级作家,出版各类文学作品500多万字。

卜谷再着手创作一部长篇纪实《少共国际师》,2020年4月下旬,沿着当年少共国际师的战斗足迹,辗转赣闽两省,重走红军路,先后到访宁都、广昌、黎川、泰宁、邵武、建宁、永安、宁化、石城、上犹、兴国等地,瞻仰红色旧址,探访红色遗迹,寻访红军后人,挖掘记录第一手资料。全程参与此次重走红军路活动的省内知名出版人余茳表示,一人写两部同名书,一部小说一部非小说,不多见。少共国际师具有神奇色彩,但其价值并不在于神秘,而在于其显而易见的红色文化张力和魅力,可挖掘和传承的不仅仅是传奇故事,还有红军精神和红色文化。“它将会是一部用‘特殊材料’写成的,具有特殊格调和意义的作品。它将深入诠释信仰之于青少年成长的意义,是一本能够正确培养青少年价值观和世界观的优秀主题图书。”

前段时间,记者联系采访卜谷,他正与他的伙伴一趟一趟来回往复在原中央苏区的土地上,一瘸一拐地努力前行。“我想尽量把所能够接触到的几百个、成千个红军的人生故事采访、记录下来。从而真实地揭示几百个红军、几千个红军人员参军参战的人生故事。如果实现了这一点,也就是构筑了我自己的人生故事,实现了我自己的人生意义。”确实,了解卜谷的人知道,他天天都在采访、写作中,《少共国际师》是他创作发表的第一部长篇小说,再往后的有《红军留下的女人》《为毛泽覃守灵的红军妹》《红军留下的孩子们》《美丽的毒誓》《长征·种子》《生是为中国 死是为中国——刘伯坚罹难记》,今年刚刚发表的作品有长篇纪实选载《历史与现实的回响——134个开国将军故里扶贫70载纪实》《打歌的将军》……他告诉记者,在红土地开采,在历史深处挖掘,他有两个终生性的收获:一个是含辛茹苦,一个是如获至宝。

早年,曾经有人问过卜谷,为什么要写红色革命历史题材,为何如此拼搏、如此坚持,他说赣南是原中央苏区,是革命根据地,他家里就出了7位红军,他从小就聆听着父辈当红军的故事长大。“千千万万的先烈,把一生都献给了革命。我是红军的儿子,我也决心用一生来做一件事,就是把红色历史采访好、写作好,争取写出精品、写出经典。”他表示,认定应坚持的事业就要加紧干,因为这些采访创作刻不容缓,具有抢救性的意义。“我觉得创作既是一个使命和责任,又是件愉快的事,甚至可说是一个人生享受。这充满传承的事业,是鲜活的、生动的,充满生机、充满情感。”

翻阅相关资料,记者注意到,长篇小说《少共国际师》出版后,在全国特别是在赣南引起较大反响,后被改编为同名电影和电视连续剧。当时,著名文艺理论家、中国社会科学院文学研究所研究员曾镇南评论道:“这是一部用特殊材料写成的具有特殊的格调和意义的作品,它带着战争年代赣南大地特有的红土气息和铁血史迹,以真实到令人战栗的酷烈,严肃地、执拗地出现在我们面前。”而长篇纪实文学《少共国际师》,据悉目前正在出版进程中。对于前后两部《少共国际师》,最近卜谷写下了几段文字,记录他在创作中的思索——

虽然生活在边远的赣南山区,我对人生也从来没有悲观绝望过。我是这样想的:每个人固然有许多与生俱来的局限性和不可能性。每个人,也有许多与生俱来的优势、条件和可能性。如果能充分发挥这些固有的优势,利用这些条件,把自己想做的事在可能性中做到最大限度,这样的人生也就没有虚度。

我这样激励自己并理解别人,比如自己的父亲。他一个泥腿子能够走出大山,就是突破了祖辈的局限性和不可能,他把自己的青春融入了共和国的基石,此生未虚度。他们经常谈到饥饿、战争、负伤和死亡,某某牺牲了,某某牺牲了,如果他们不牺牲的话……这是相当残酷却又无可奈何的事。但是,死亡为红军的生命赋予了特殊意义,死亡让我们意识到我们事业的重要性及其珍贵的价值。

经历了二万五千里长征,父亲又一步步走回来了。不忘初心,回到了出发的原点,这也决定了我的赣南人生。