□记者 曾艳华 整理

“赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?雨后复斜阳,关山阵阵苍。当年鏖战急,弹洞前村壁。装点此关山,今朝更好看。”

88年前,毛泽东在瑞金大柏地填下的这首词,以欢快的笔调,描绘了大柏地色彩斑斓的雨后景色,同时也表达出建设中央革命根据地和红都瑞金的美好憧憬。

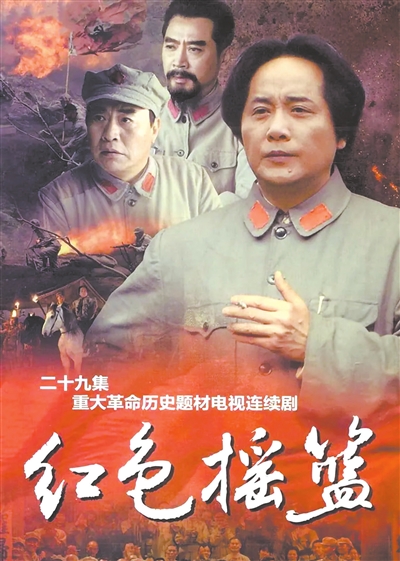

2010年1月16日,29集重大革命历史题材电视连续剧《红色摇篮》在央视一套黄金档震撼开播。该剧讲述了1929年至1934年,毛泽东、朱德、周恩来、刘少奇、邓小平等老一辈无产阶级革命家,在以瑞金为中心的赣南、闽西苏区纵横驰骋,进行共和国建设伟大预演的历史故事。2013年该剧获得第28届中国电视剧飞天奖长篇电视剧二等奖。

■剧情简介

1929年1月,毛泽东和朱德率红四军下井冈山,转战赣南、闽西,于当年年底在福建上杭古田召开了红四军党的“九大”即古田会议。在这次具有里程碑意义的会议之后,朱毛红军进入了新的发展阶段,为了督促毛泽东“转变观念”,李立三委派周以农前往红四军,强令朱毛红军攻打中心城市。毛泽东、朱德处于两难境地,权衡再三,巧妙地做起了“推”字文章。彭德怀率红三军团与朱毛红军在永和会师,成立了红一方面军,撤围长沙攻克吉安,横断江西半壁。

1930年底,蒋介石调集10万大军发起第一次军事“围剿”,敌师长张辉瓒一路扬言要“剃朱毛的头”。正在这危急之时,红军内部又发生了令人扼腕的“富田事变”。面对内忧外患,毛泽东和朱德等排除干扰,按照“诱敌深入”的战略方针,一举粉碎敌之“围剿”,战场上呼声一片:前头捉了张辉瓒……1931年2月,蒋介石二十万军重入赣,分四路对只有三万余人的中央苏区进行第二次“围剿”。红四军统帅部对反“围剿”战略方针出现了两种意见:有的主张“开步走”,退到四川去;有的主张四面开花,分兵退敌“削萝卜”。面对分歧,毛泽东、朱德坚持“诱敌深入”,指挥红军“钻牛角”,巧设连环阵,16天横扫700里,五战五捷。

■拍摄历程

《红色摇篮》从2009年3月开机,历时10个月的摄制。在拍摄的时候,每天近四百名演职员和跟组参摄,每天的工作时间接近18个小时。剧组经历了梅雨和台风两大雨季,先后八次转场。在江西、福建等拍摄地,群众就像当年支援红军打胜仗一样支持该剧的拍摄,主动与摄制组对接,解决了许多实际困难,把服务保障和慰问工作做到拍摄现场,再现了当年军民鱼水情深的动人场景。

据悉,《红色摇篮》在瑞金拍摄期间,共有近10万人次干部群众支持配合,3000多名群众演员参与演出。导演金韬为此感慨:“这里的人民就像当年支持红军一样支持你。”

“《红色摇篮》通过恢宏大气的全景视野和生动感人的故事情景,再现了那段峥嵘岁月,弥补了影视剧中我党从井冈山斗争到红军长征之间这段历史的空白。”曾创作过《井冈山》《DA师》等佳作的编剧兼总制片邵钧林介绍说。该剧的创作难度非常大,因为那段历史里有着各种思想和流派的争论,可参考的材料又不多。因此,该剧把立足点放在了人物的塑造之上,以人找事、以戏说事、以情动人,看过该剧的观众会觉得领导人很生活化,很亲切。

《红色摇篮》剧组在瑞金进行前期采风时,听到一个真实的故事:一位八个儿子都参加了红军的老父亲在临终前想见孩子们一面,这时大家才得知他的八个儿子都牺牲了。导演便把这个故事编到了作品里。

■社会反响

《红色摇篮》播出以来,除了受到全国观众的热捧外,故事发生地赣南、闽西的群众更是格外的关注支持。当地媒体几乎每天都有很大篇幅来报道观众们的观后感。观众中有96岁高龄的老红军,也有红军家属,更有年轻一辈没有经历过那段历史的观众,他们看过该剧后都给出了很高的评价:“这部剧不仅是一部气势恢宏震撼人心,再现中国革命伟大创举的史诗巨制,更是一部情节动人、故事感人的,有很高的艺术价值、观赏价值的电视剧。”

编剧兼总制片人邵钧林说,《红色摇篮》虽然再现了毛泽东、朱德、周恩来等领袖人物开辟中央苏区和中华苏维埃共和国这段宏大的历史画卷,但为了让人物变得有血有肉,更加鲜活,此剧尽量做到大事不虚,小事不拘。

这部重大革命历史电视连续剧在价值取向和政治立意上比之前的抒写红军时代的剧作有了较大的突破,《红色摇篮》秉承的是“以人带事,以戏说史,史中觅诗,以情动人”创作精神,力图以鲜活的人物、生动的故事、真挚的感情打动观众,将之前被束之高阁的一个个革命历史事件用人情、人性和情感串联起来。

毛泽东的扮演者王霙说:“与以往相比,这部剧最大的不同在于从剧情理解到角色认识、再到表演,起点更高、要求更严。”他表示,这部剧中毛泽东“抽烟”这一个简单的动作,每场戏都琢磨了很久:“背后有语言、有观点、有立场、有生命、有潜台词。剧中‘主席吸烟’时而孤独思索、时而喜笑颜开,这个小小的动作,能体现出当时复杂阶级斗争的情境,揭示出苏区时期共产党何去何从的深邃历史内涵。”

周恩来的扮演者刘劲表示,《红色摇篮》里的周总理是‘人’的、帅气的、理想主义的、性情中的周恩来,而不仅仅是纪录片里作为‘总理’的他。比如剧中‘周恩来找朱德了解毛泽东’这段对白,体现出周恩来虽在苏区时期党内的位置比毛泽东高,但他对毛泽东非常尊重,用人格魅力调和党内的分歧。