□记者 幸菲菲 整理

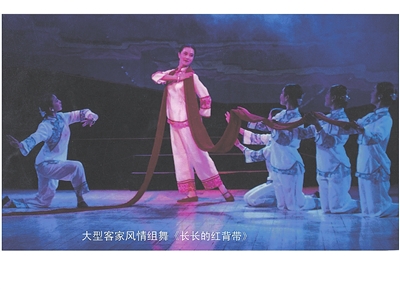

《长长的红背带》于1996年8月正式上演,演出了一百余场,观众人数达十多万次,演出上至北京等发达城市,下至厂矿农村,引起强烈反响。1997年4月应文化和旅游部邀请晋京演出后,在专家座谈会上,首都文艺界几十位著名专家对该节目给予了高度评价。

观众的掌声与赞许就是最高的奖励!《长长的红背带》以其浓郁的原汁原味的客家风情、厚重的历史与文化底蕴、新颖的艺术表现手段一举夺得江西省艺术节的演出一等奖、优秀剧目奖、舞蹈集体表演一等奖、特别组织奖等四项综合一等奖及5个单项一等奖、13个单项二等奖、2个单项三等奖,总计获奖24个。

原汁原味的客家风情

红背带是客家母亲背孩子用的物品。它是客家人的襁褓和摇篮。然而它仿佛又是母亲身上的一条血脉,是母亲生儿育女时一条剪不断的脐带,是永远系着母亲和儿女的牵绊,它支撑起母亲的脊梁和魂魄,它背起的是生命的重荷和民族历史的繁衍。

本组舞以红背带为母亲的象征物,这是在创作中为主体情感寻找的客观对应物,是蕴含着精神潜流的感性生命体。为此,本组舞在序歌之后,由上、中、下三大篇,每大篇以四个独立的舞蹈贯穿全剧。

上篇:《扛大山的女人》

该篇由离家、禾扛丢哒丢、大脚丫、扛大山的女人四组舞蹈构成,着重表现客家女在男人外出谋生之后,在恶劣的生存环境中,不屈不挠地顶起了一方天,展现自然环境对客家女性格形成的微妙关系。

中篇:《开春的日子》

该篇由开春、哭嫁、出嫁、离别四组舞蹈构成,通过独具特色的客家婚俗的展现,着重表现客家女从情窦初开到生儿育女,直至又与丈夫苦别的生命历程。在此探索客家人的两性观念和血缘系列,这是一个客家女走向客家母亲的生命历程。

下篇:《母亲的心声》

该篇由背崽、喊夜、念崽、望归四组舞蹈构成。着力表现客家母亲辛勤哺育儿女,为外出的丈夫与儿孙牵肠挂肚的感人情怀。该篇落脚在外出的儿子经过长途的跋涉与劳顿,终于回家见到了日思夜想的母亲为全剧的高潮。通过这个细节,浓烈地表现中华民族固有的祖先崇拜和顽强的向心力与凝聚力。

艰难的创编过程

1996年的夏炎酷暑可谓是“如火如荼”。偏偏赶上演员排练的关键时刻。在那些即使静坐不动也汗流浃背的日子,姑娘小伙子们都必须整日泡在一个花岗岩地面的大厅里练功、跳舞。舞蹈的美与苦是成正比的,往往为了纠正一个动作,调度一个画面,都得反反复复地抠练几十遍。37℃高温煎熬出的汗水,真不知道湿透了几身衣裳。更何况,他们脚踏的不是地毯、木板,而是花岗岩石板地,它对跳舞的姑娘、小伙是一副铁石心肠,硬邦邦地磨得他们双膝肿破。舞蹈是强体力劳动,这些20岁上下的年轻人有的一人担任了10个节目,少的也有四五个节目,硬是强忍着钻心的疼痛,被超负荷的数量、力度与强度锤炼着筋骨。一天下来,谁不是浑身散了骨架,食不甘味?几个集体住宿的姑娘,往往是胡乱在小食摊上填充了肚子,再将就着冲个冷水澡。

按说,这台赣南规模空前的舞蹈节目,即使增添一倍的演员,一倍的排练时间,都在常规之例。而这台节目仅29位舞蹈演员,他们凭着自己的意志,奋战百日,终于绽开17朵舞蹈节目之花。

其实,要说洗礼,苦其心志乃是最严峻的考验。歌舞的技巧可以通过训练强化,对艺术的爱与真诚却强求不来。这场报酬甚微又极其艰辛的排演,来自13个单位的每位演员都面临着走与留的抉择。有人中途退场,更多的为此牺牲了假期,或舍弃了赚钱良机,或中断了自费深造的学业等等。他们,还有心路历程中的踌躇。当他们已排练成熟的节目被无情地刷下来,自己驾驭自如的角色被调换的时候,委屈与烦闷便铺天盖地袭上心头。这台节目前后演员换了十几次,节目砍下了三分之一。最终还是服从整体,顾全大局,经受住了一次又一次名利得失的考验。

难怪他们会说,自己是与这台节目一同成长成熟,亲身体验了“台上一分钟,台下十年功”的至真之理,学会了谦让与自律,懂得了只有艺德与艺技的完美结合才能使艺术产生永恒的魅力。他们还说,最苦的其实算不上他们而是那些编导、舞美等幕后英雄。

要说《长长的红背带》创编过程的艰难苦涩,绝非数言能尽述。因为那是一次智慧与心力的苦苦求索,真是路漫漫其修远兮。从客家民系想到谓之客家“脊梁”的客家妇女,再进而选准客家母亲这个主题,直至定点那根负载希望、情牵千秋的红背带,并将其串起古今——这个匠心独运的创意及其出品的全过程,凝聚了创编人员太多太多的心血。

近两个月的创编过程,谁也无法估量这些双眼熬出血丝的创编人员究竟付出了多少。一稿又一稿地推翻自己,寻求新路:文学脚本三易其稿;作曲的肖新华,7首曲子依次而列;还有尹文华惊人的一夜成曲,交出《红飘带舞起来》;编舞的总导演谭晓洪领着几人在半个多月内编出近20个舞蹈,被人尊称为“谭大师”;兼任舞美制景及服装设计的张又虹只身蜗居小屋高温作业,作品融民俗化与舞台化为一体,独具特色,摘取了舞美设计专项奖和全省唯一的服装设计专项奖;还有搞录音的,分管演出资料的,即便因精益求精而不断改动,工作量陡然倍增,都毫无怨言地出色完成任务。这些幕后英雄哪天不和演员摸爬滚打在一起?因过度的操劳,不少人先后被病魔侵扰,然而,谁也不曾离开火线。

任何一项事业的成功总是诸多因素合力作用的结果,《长长的红背带》自然也是台前幕后,从上到下,群策群力,共同努力的结晶。

新颖的艺术表现手段

画一幅客家女人的风情画,跳一组故土野趣的赏心舞,吟一首客家母亲的赞美诗,唱一支儿女回归的荡气歌。本组舞合作伊始,就给全体创作人员定下了“故土野趣”的四字艺术手法。不重复别人,也不重复自己。强化浓郁的乡土气息,追求风格独特,观赏性强、绽放出与众不同的艺术光彩。大处写意,小处写实。正是因为始终强化浓郁的乡土气息,源于生活,又高于生活,使本地人看后感到十分亲切,外地人看后感到十分新颖。

赣州是客家人的大本营之一,客家文化底蕴可谓十分深厚。新中国成立以来,特别是改革开放以后,广大群众创作过许多闪现光彩的艺术粗坯。本剧组创作人员充分调动这些艺术素材,在表现主题和人物形象的框架下,重新加工凝练,让它闪现更加夺目的艺术光彩。如《禾扛丢哒丢》,早在20世纪50年代本区农村业余文艺调演中就曾有过《禾扛舞》的雏形,此次将原道具镰刀改为扇子,从内容到形式彻底改造,如今已成为一个久演不衰的独立舞蹈。《扛大山的女人》也是熔铸了多个原创舞蹈精粹后再创造出的优秀舞蹈。《哭嫁》原为20世纪90年代兴国剧团创作的节目,此次移植过来达到了令人意想不到的艺术效果。

十月怀胎,一朝分娩。今日手捧骄儿,却难忘那孕育中的一次次刻骨铭心的阵痛。红背带飘起来了,我们期盼它飘得更高、更远。