□记者 幸菲菲 整理

大幕开启,一扇厚厚的虎头门缓缓地向两侧推移,围屋里传来阵阵苦吟声让人揪心……这是发生在南方客家围屋里的一个故事。音乐剧《围屋女人》曾在赣南演出了50多场,几乎场场爆满,观众达6万多人次,反响强烈。音乐剧导演王秀凡介绍说,100多名演员全部都是客家人,以客家歌舞话红色革命斗争历史,体现了独特的民俗风情。

今年,南昌市艺术中心把采茶戏《围屋女人》重新编排,列入庆祝建党百年的曲目。

博大的母爱

在那个黑暗时代,围屋女人与天下受压迫受剥削的妇女一样,苦苦挣扎在生活的最底层。她们烧香敬神,放生祈福,企盼脱离苦海,早见天日。可苍天无眼、神明不佑,剧中主人公奶妈的孩子就活活死在香烛案前。

红军来了!救星来了!苏维埃政权建立了,围屋里世世代代做牛做马的“泥腿子”,翻身做了主人。奶妈收养了红军战士的遗孤,又意外地捡到一个地主弃婴(出于善良的本性,她收养了仇家的后代)。一时间,她成了两个孩子的母亲,乡亲们为她高兴祝福,众姐妹争相送给她吉祥物,她自己也沉醉在一片喜悦之中,并以纯真的母爱呵护着两个可爱的小生命。没想到敌人探子招供后,奶妈遭到了村主任和村民们的误解和唾骂,她自己也茫茫然不知所措。然而红军营长以共产党人的博大胸怀和仁爱之心为奶妈洗清了冤情。

军爱民,民拥军,苏区呈现出一派火热的革命景象。十余年的红区生活,使奶妈深切地感受到人格尊严和人世间的真情爱意,两个孩子在奶妈的哺养教育下,也成长为一对可爱的红色少年。

红军北上抗日,进行战略大转移,财主带着靖卫团回来反攻倒算。村主任和乡亲们为了保护红军后代,将奶妈和两个孩子潜藏在围屋里。财主对围屋女人实行残酷的“三光”政策,无所不用其极。奶妈为了救护众姐妹挺身而出,遭到了酷刑。财主将大门反锁,下令火烧围屋。在血与火的磨难中,奶妈认准了革命之路,毅然送儿子投奔红军,跟着共产党去追求光明。

新中国成立了,阳光普照,亲人重逢,围屋女人久久期盼的幸福终于来临。围屋内红灯高挂,笑语欢歌,人们齐声颂扬伟大的母亲!伟大的祖国!伟大的中国共产党!

《围屋女人》讲的是一个发生在革命战争年代里的故事。故事以音乐剧为载体,全剧有数十个曲目、数十段舞蹈。剧情复杂,在大起大落中,尽显围屋女人、苏区母亲崇高的品格和博大的胸怀,同时展示客家“独行侠”的民俗风情。全剧由序曲、第一幕、第二幕、尾声四个部分组成,共28个曲目。序曲:《放飞》,由呻吟、祈福、放飞三个事件组成。第一幕:《收孤》,由收孤、养孤、托孤三个事件组成。第二幕:《送子》,由教子、抢子、灭子、送子四个事件组成。尾声:《重逢》,由祝寿、重逢两个事件组成。

该剧历时一年的艰辛打磨,于2002年11月16日向社会公演,至今共演出54场,观众6万余人。广大观众普遍反映:题材新颖,剧情扣人心弦,气势恢宏,是一部悲壮、凝重、向上的民族音乐剧。作为江西省第一部音乐剧,《围屋女人》充分发挥音乐剧多元性与包容性的艺术特征,进行了大胆的探索。在艺术表现形式上大量地使用了赣南独有的音乐、舞蹈素材,融戏、歌、舞等形式于一体,舞台布景优美,剧情曲折动人,具有很强的艺术感染力。让观众在获得美的艺术享受的同时,也感受到了博大的至真至善的母爱。

多磨的好戏

赣南是客家民系形成的摇篮,又是中央苏区所在地,《围屋女人》故事的前身《奶妈》就取材于这个题材。一年多时间中,前后改了十三稿,2002年7月11日,一级导演王秀凡来到赣州,决定用音乐剧的形式来展现《奶妈》的感人故事,因为赣南有丰富的客家音乐。主题就写母爱,因为母爱是最伟大的爱,是全世界都能感受到的一种爱,有广泛的群众性。有群众性才有市场。剧名改成《围屋女人》,便于展示民族风情,体现民族特色。目标是把它打造成一件好听好看的艺术精品,成为能够进入市场长演不衰的保留剧目。他说:“选择客家女人,不仅是客家女人有独特的生存方式,能体现出独特的民俗风情,更是因为客家女人磨难千万次而爱心愈坚,颠扑千万里而精神不倒。选择革命历史题材,既是时代的需要,更是当年那一段革命精神使我们难以忘怀。我们多么想做一部好听、好看,高扬时代主旋律的现代舞台剧。”《围屋女人》的创作排演开始了。

戏是磨出来的。编剧温何根调动他在客家地区数十年生活的文化积累,十三易其稿,不断打磨每一句唱词、每一个情节。在《噢噢唉》中,“吃了我咯奶,就是我咯崽”,“吃饱娘咯奶,睡在娘咯怀”,唱得人们热泪盈眶,被观众们誉为“中华民族又一经典《摇篮曲》”。

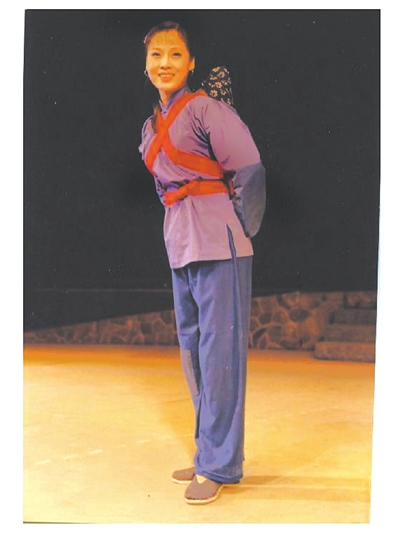

主演龙红在整个排演过程中,向话剧学习,向民族唱法学习,向舞剧学习,博采众长,努力在更高艺术境界上把握音乐剧、把握围屋女人那海一样广博深沉的母爱。在一个一个动作、一句一句唱词的琢磨中,融入围屋女人的心灵世界。

曾庆池在剧中饰演红军营长。他真是一个铁血汉子。母亲溘然长逝,而他在第二天,却有一场演出。人们都说:“演出改期吧!”他强忍着悲痛却说:“上千观众在等着看戏呢!”他上台了,当他唱到“母亲,亲爱的母亲!围屋的母亲,普天下的母亲,祝你永远年轻”时,泪如雨下。那一刻,他忘却了舞台,忘却了剧场,他眼前浮现出刚刚逝去的母亲那永远慈祥的笑容。

人磨戏,戏也磨人。排演一部好戏,锤炼一次团队。在《围屋女人》的排演过程中,演员们在思想上、艺术上迅速成长起来。有的演员把刚满周岁的孩子送到乡下;有的演员请保姆把孩子送到排演场喂奶;有的演员把病假条悄悄撕掉……《围屋女人》所唱颂的精神,由它的演唱者们传承着。

创新的精品

由赣南采茶歌舞团创作演出的我省第一部民族音乐剧——《围屋女人》,是一部从内容到形式全面创新的精品力作。在艺术形式的探索方面,她实现了情、理、戏、歌、舞的完美结合;在主题思想的开掘方面,她实现了人性、民族性、阶级性、政治性的完美结合。该剧做到了情、理、戏、歌、舞的完美结合。全剧沿着母亲这条主线,找准母爱这个“情”点,全方位抒发和深化这个“情”。真实地表现了客家民系的伟大精神,歌颂人间至真至纯的母爱,歌颂了为人民谋利益、为人民求解放的人民军队。以情感人、以情撼人、以情撞击观众心灵,呼唤人世间的真情。通过情,表现理,理中含情,情中含理,达到了相当的深度。

《围屋女人》所表达的理和情,不是说教而是艺术的体现。它充分地调动了戏、歌、舞等艺术手段: 首先,创造了一个非常简洁、新奇、感人的故事。经过深度提炼,将丰富而又深刻的思想内容寓于故事之中。

其次,选择了一个独特的展开戏剧冲突的环境,这就是客家围屋。客家围屋是中国五大传统民居之一,具有浓郁的客家风情,展示了客家人的生存状态,可以沟通中外客家人的情怀。另外,充分地运用了客家音乐、舞蹈素材。山歌、采茶戏音乐、灯彩是典型的客家艺术,这些艺术融入音乐剧,构成了《围屋女人》鲜明的民族特色。

(本版图片均由赣南艺术研究所提供)